Коптелов А.Л. Камень счастья

- Информация о материале

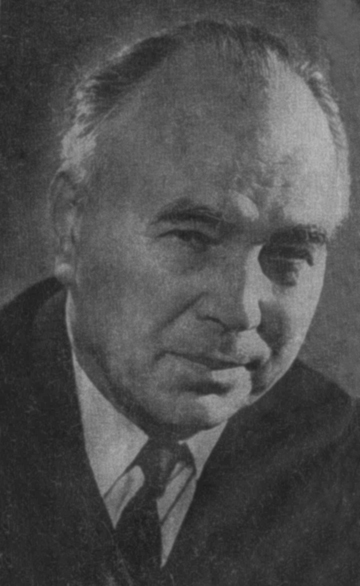

Коптелов Афанасий Лазаревич (24 октября (6 ноября) 1903, дер. Шатуново, Барнаульский уезд, Томская губерния — 30 октября 1990, Москва) — один из крупных талантливых прозаиков в большом отряде советских писателей — отряде писателей-сибиряков. Член ВКП(б) с 1944 года. Лауреат Государственной премии СССР (1979). Награждён орденом Трудового Красного Знамени и орденом Знак Почёта. Почётный гражданин города Новосибирска.

Об авторе: Коптелов Афанасий Лазаревич

Произведения на сайте:

Коптелов А. Трубка зайсана

Коптелов. А. Чебек Онуков

Кучияк П. и Коптелов А. Николай Улагашев, певец Ойротии

Коптелов А. Улагашев Н. У. и ойротский народный эпос

Коптелов А. Мой друг

Коптелов. Павел Кучияк

* * *

Перед рассветом Чиликей Тутуров услышал бодрый стрекот сенокосилки на ближнем лугу.

«Неужели ночью косят? — подумал он. Ничего удивительного нет. В сухую да лунную ночь косить можно. Заботятся колхозники, каждый хочет, чтобы у него больше трудодней было... К зажиточной жизни подходят».

Чиликею хотелось выйти на луг, посмотреть, чисто ли бреет землю новая сенокосилка, с улыбкой молвить;

- - Якши! (Здравствуйте! Буквальный перевод хорошо!)

Колхозники остановят лошадей, удивленно и вместе с тем радостно бросят:

- А-а, сам председатель! Якши, якши! Давно ли поднялся?

И Чиликей Тутуров ответит им:

— Встав на ноги, сразу к вам поехал. Больше не лягу. Полгода пролежал, хватит.

- Якши! Якши! — посыплются со всех сторон слова, как зрелые шишки с кедра.

На это он, Тутуров, скажет без хвастовства:

— Вы знаете, что я первый поднял богатырский камень... Осенью я этот камень перекину через седло любого коня...

Мысленно все перенесутся в нижнюю долину Карасу. Южнее голой солки, похожей на величественную юрту, торная тропа как бы расщеплена яйцевидным «Камнем счастья». Гранитный валун аккуратно положен на три зеленых камушка. Исстари росло в долине повествование:

«Этот камень принес сильный, но бедный богатырь, обладатель справедливости, принес с далекой реки, на которой никто, кроме него, не был. Богатырь, перебрасывая камень с руки на руку, говорил народу: «Когда здесь родится человек, который сможет поднять этот камень, жизнь перевернется, вместо темной ночи будет ясный день. Алтайцы построят аилы (аил — конусообразная юрта да лиственничной коры), большие, как эти горы. И счастье в аилах поселится раньше хозяев и никогда не улетит от них. Люди будут дружны, и людям будет хорошо».

Все подумают: «Разве не перевернулась жизнь? Перевернулась. Баев прогнали. Бедняки, вступив в колхоз, увидели светлые дни. Еще в прошлом году говорили: «Хороший у нас трудодень, богатый!»

Чиликей дышал легко, совершенно не чувствовал болезни, будто на месте истлевших легких появились новые, наполненные здоровьем. Он слушал, как наливалось тело возрастающей силой. Пощупал высокий лоб: исчез холодный и неприятный липкий пот, кожа на крутых скулах мягкая, точно он сейчас помылся в жаркой бане. На широком и угловатом подбородке черные кустики стали пушистее, потеряли мертвый блеск.

Упираясь руками в жесткую кровать, он осторожно встал и неуверенно подвинул босую ногу по некрашеному полу новой избы. Сухие ноги не подогнулись, даже не дрогнули, кости не хрустнули, мускулы работали, как новые пружины.

Чиликей громко захохотал и смело бросился к окну.

Ипкулей с детьми спала на полу. После трех дней и трех ночей, безотходно проведенных у постели мужа, когда не оставалось ни малейшей надежды на выздоровление, сон свалил ее.

Она не слышала, как мимо нее пробежал муж, не слышала громких слов:

— Алтайцы косят траву машинами! Хлеб будут косить колхозники тоже машинами! — Чиликей тряхнул головой, говорил, точно песню пел: — По всей долине—стога сена! Птицам не сосчитать их, бойкому ветру не сосчитать. А давно ли я сам, ходивший в рваных обутках, собирал траву руками, вил из нее длинные, точно аркан, толгоки и на сучьях лиственниц оставлял их до зимы.

Он смотрел на долину. Когда-то она принадлежала зайсану Юлукову. Бурые аилы бедняков были рассыпаны по дальним ущельям. От соседа до соседа — пять километров. Негде скот пасти, негде хлеб сеять. Оставалось одно — охота. Бедность раньше хозяев поселялась в аилах.

Чиликей перевел взгляд на широкую улицу, по обе стороны которой стояли, по соседству с аилами, новенькие избушки, потом он ощупал ровную поляну за рекой, где лежали широкие колхозные полосы, засеянные ячменем.

— Поднят камень! Навсегда поднят!

Придерживаясь за косяки, вскинул большую и угловатую голову, взгляд упал на темно-синий хребет с острыми ледяными шпилями. Ему хотелось на своей любимой лошади ускакать туда, в горы, где еще в прошлом году охотился на лесных красавцев, быстроногих козлов. Когда вспыхнули золотом далекие снега и встало радостное солнце, Чиликей обеими руками забарабанил в окно.

Ипкулей, едва открыв глаза, прямо с постели, бросилась к кровати.

«Шаманский бубен хохочет на горах. Наверно, смерть взяла Чиликея! Что я буду делать?»

Кровать пустая и холодная. Шуба, которой закрывался муж, лежала на полу. Испуганная женщина метнулась к двери. Звон повторился.

Ипкулей, круто повернувшись, увидела мужа. На лице его был густой румянец, в глазах жадный блеск, словно он хотел вдосталь наглядеться на все окружающее. Жена схватила его в беремя.

— Ложись. Ложись скорее. Силы у тебя мало — упадешь.

— Нет. Ко мне вернулось здоровье. — Чиликей резко отстранил жену. — Слышишь, как машины на лугу дружно работают? Хорошо! Токующие ранней весной косачи удивятся, что машины их песнь повторяют.

— Какие машины? Все спят. Ложись.

— Уходи от меня, коли ничего не понимаешь. — Толкнул жену локтем в грудь. — Посмотреть на солнце не даешь... Утро послушать...

Ипкулей, обреченно мотая тяжелой головой, выбежала на улицу.

— Трижды зайсанскими плетями битый, отец мой умер молодым... А я сто лет проживу!

Чиликей уперся лбом в холодное стекло, задумался: «Отец вот так же кровью плевался... И встать не мог».

Теперь, вместо широкой и ровной долины, Чиликей видел узкую каменную щель, где всегда спал холодный мрак.

Далекое прошлое...

Толстые лиственницы лепятся по отвесным склонам, над головой — клочок серого неба, с овчинку. Уныло ревет река. На берегу ее ветхий аил Тутура. Навалится ветер — аил рассыплется. Небо бросает в очаг комья снега. Гаснет огонь, Да и зачем он? Все одно — варить нечего. Четырехлетний ребенок лежит на мерзлой земле, бьет ногами, скребет золу. Крик его похож на стон: «Мяса дайте... Есть хочу». Кто это? Да, ведь, это сам Чиликей...

Вот братья его, трехлетний Тонкур и двухлетний Кучук, подвывают волчатами. Мать отворачиваемся, зажмурив глаза. Отец берет винтовку и молча выходит. У него есть еще две пули и щепотка пороха. Скоро он вернется, волоча за собой горячую тушу козла. Чиликей прыгает, визжат братья, предвкушая сытый ужин. Мать хмурится.

Угрюмый вечер. Незнакомые алтайцы открывают дверь и осторожно вносят отца в аил, кладут на холодную землю животом вниз. Отец стонет, не может повернуться. Мать в слезах. Она отдирает шубу от спины отца. Изорванная кожа кажется посыпанной горячими углями. Алтайцы задумчиво курят трубки, потом-медленно рассказывают:

— Не имеющий счастья, Тутур, торопясь на солонцы, возле богатырского камня обогнал зайсана Юлукова. Даже не поклонился сильному. Наверно не заметил. А у зайсана глаз, как у коршуна. Остановил он Тутура, долго кричал, а под конец распорядился, чтобы за непочтение выдрали плетьми. Больше ста ударов...

Отец лежит второй месяц. Беспрерывно кашляет, плюется кровью. Мать исходит слезами. Она уводит куда-то последнего коня. В сумерки возвращается с беззубым шаманом. Вот старик крутится у очага, бьет в бубен, орет по-медвежьи. А отцу все хуже и хуже: догорает костер, чернеют угли... Осенняя непогода давит его. Темная ночь. За аилом — злой хохот ветра, стон падающих деревьев. Глаза отца задернуты мутной пленкой, как глаза смертельно раненой птицы. Лицо желтое, безжизненно, как мездра козьей шкуры. Сердце угасает... На щеках отца — две слезины. Нет — это пули для козлов. Свинец сжимает непокорные веки. По лицу идет трещина. Большие, как небо, и скорбные глаза глядят на Чиликея. У каждого глаза — рот. Слова хриплые, леденеющие: «Голодная смерть задушит вас»... «Себя не жалко, вас жалко»...

И опять слезины, все больше и больше — горькие озера.

Застывшее тело отца завертывают в обрывки шкур, тащат на гору, там появляется высокий холм камней. Страшный холм. Мать много раз предостерегала: «Никогда, Чилекей, не ходи, не езди вокруг могил. Обойдешь — обрежешь дорогу душе отца. Она придет на твой след, догонит тебя и задушит. Мертвые приносят живым только зло».

Чиликей до последних лет выполнял наказ матери. Не только он, никто из алтайцев долины Карасу не обошел вокруг лесистой горы мертвых.

Летят годы над головой Чиликея Тутурова, как вереницы журавлей. Вокруг пастуха — табун овец. Сгущаются сумерки. Баран противно блеет. Что это? Голос самого хозяина? Неприятный, как блеяние барана: «Паси мой скот на хорошей траве, заботься. Я твою мать и братьев мясом закормил».

Багровый закат, пугающий: Эрлик(Эрлик — злой бог) где-то пьет человеческую кровь. Овцы — в загоне пережевывают жвачку. Маленький Чиликей украдкой бежит домой. За пазухой тушка сурка, убитого в минувший день. Сердце колотится сильно-сильно. Валится аил, потоком текут камни, скрежещут: «Не имеющие мяса родные твои умерли». Над головой — глаза отца, большие, как небо...

Парень смаху открывает дверь. Запах мертвечины ударяет в нос. Возле погасшего очага лежат трупы братьев. Чиликей кричит: «Любящая мать моя где? Где она?»

Никто не услышал голос. Горы не сказали, когда умерла мать...

* * *

Дверь скрипнула. Ипкулей вошла в сопровождении высокого алтайца с бритым подбородком и седеющими усами. Чиликей вздрогнул и, узнав гостя, ласково улыбнулся.

— Якши?! — тихо молвил Тюнек Борсуков, подошел к хозяину и положил руку на плечо. — Ложись на кровать. Тебе бегать вредно. В груди чего-нибудь оборвется, опять кровь пойдет.

— Якши, якши! — крикнул Чиликей. — Я совсем здоров. Быстро бегающего моего коня приведи мне сейчас же. Я поеду и сам посмотрю, как сено косят...

— Ты ложись, а потом поговорим...

— Теперь ты меня не уложишь. — Сдвинув широкие брови, сердито посмотрел на гостя.— Заместитель ты мой, или не заместитель? Заместитель. Так делай то, что я велю. Не хочешь?

Неожиданно оттолкнул Борсукова, побежал к двери. Тот охватил его за рубашку, удержал, а потом взял в беремя и понес к кровати.

— Я на общем собрании поставлю... В райком партии напишу... Тебе выговор дадут, — кричал Чиликей и, как ребенок, размахивал руками, пинал коленками в живот Тюлека. — Ты меня почему не пускаешь на покос? У тебя там непорядки? Я все одно узнаю. От меня ты ничего не скроешь.

Барсуков прикрикнул на больного:

— Лежи, а то арканом привяжу...

Ипкулей плакала. Проснулись дети. Уткнули головы в подол матери.

Чиликей дышал редко и тяжело. Успокоившись, он сказал миролюбиво:

— Ладно, я сегодня на покос не поеду. А завтра на рассвете заседлай мне коня...

На минуту закрыл глаза, тихо спросил:

— Силосу сколько ям сделали?

— Три... — с заминкой ответил Борсуков, а сам подумал:

«Больного волновать нельзя»...

- Хорошо работаете! Я в райкоме партии не раз говорил: «Колхоз «Чолмон»(Чолмон — заряница, Венера) всегда будет первым»...

— Всегда! — успокаивающе подтвердил заместитель.

— Пошли ко мне животновода. Хочу узнать, как у него идут дела...

Ночью Чиликею стало хуже, но он не стонал и не кричал, так неделю тому назад, когда все с часу на час ждали смерти. Он не мог ни подняться, ни пошевелить ни рукой, ни ногой. Лежал на спине, вытянувшись. Ноги, как палки. Кожа на лице его высохла и пожелтела. Утром жена влила ему в рот стакан парного молока. Он глотал редко но тяжело, вот-вот захлебнется, как ребенок. Молоко — горькая полынь. Но больной не хотел огорчать жену, и без того убитую бесконечной его болезнью, мужественно выпил стакан молока, как чашу яда. Ему хотелось думать об осеннем промысле, о будущей весне, то перед ним падала холодная стена бурана, а потом медленно надвигалось величественное спокойствие. Он смотрел в угол и ничего не видел.

Чья-то горячая, как раскаленные клещи, рука взяла его пальцы. Издали донеслись слова, будто кричал человек с противоположного берега широкой реки:

— Ногти — как камень зимой. Посинели... Худо...

Больной медленно повернул голову, — перед ним открылась комната, показавшаяся большой и незнакомой; у кровати стоял животновод Тоба Кулдышев.

— Ничего, Тоба... Я проживу сто лет... — тихо проговорил Чиликей, задыхаясь, — Когда в нашей долине машин будете столько, сколько муравьев на муравейнике, а дома колхоз выстроит, как в городе, — тогда мне можно умирать.

Он закрыл глаза, долго хватал воздух, как рыба, выброшенная на берег.

— Открой окна, — попросил жену и снова перевел гаснущий взгляд на Кулдышева. — Мы с тобой, Тоба, зимой поедем лосей бить...

Летела оранжевая метелица. Исчезли леса, будто невиданный выстрел смел их. Пара огромных лосей утонула в темноте.

— Глаза помутились, — прошептал Кулдышев и, отклонив голову, глубоко вздохнул.

У Ипкулей подкосились ноги, она упала к кровати и заревела. За ее спиной выли дети, размазывая слезы по щеткам. Самого маленького Тоба взял на руки, полой своего пиджака утер ему лицо. Неумело утешал:

— Не плачь, друг. Ты скоро вырастешь большой, на охоту поедешь. Ты будешь выше и сильнее отца. Гляди, дом-то у тебя какой!

Осторожно положил руку на дрожащую спину матери.

— Не реви, Ипкулей. Ты не одна. В колхозе проживешь, детей поднимешь. Они в школах будут учиться, заменять отца... — Кулдышев, кашлянул, заговорил торопливо. — Не плачь, муж твой скоро встанет... Мы с ним поедем на охоту, лося тебе привезем...

Больной очнулся после полудня, увидел Кулдышева, сидевшего у кровати. На секунду блеснувшие глаза поблагодарили Тобу, в них — слабые искры слов:

«Тоба, я наверно умру»...

Чиликей хотел сказать:

«Позовите Тюнека, позовите всех артельщиков... На высоко летающую звезду Чолмон каждое утро смотрите. Каждый день заботьтесь, чтобы наш колхоз был также высоко... на первом месте»,..

Он едва приоткрыл рот, медленно и беззвучно шевелил посиневшими губами.

«Язык потерял. Видно, умрет». — Кулдышев глубоко вздохнул.

Последний раз Чиликей очнулся на закате.

Задумчивые стояли леса на горах. Свежий воздух, настоянный на луговых цветах, на лесных травах, лился в открытые окна. Полна комната людей. Все колхозники пришли навестить человека, поднявшего богатырский камень.

Больной медленно поворачивал голову, искал детей. Он хотел сказать им: «Не плачьте, вы не пропадете»... Но он не заметил их. Искал родственников.

В угасающем сознании теплились последние слова:

«Все — родственники. Много их».

Люди стояли, подобно каменным изваяниям. Скорбь сжимала их сердца.

Угасал день. Шли лиловые сумерки. В долине река тянула успокаивающую песню вечности. Люди враз подняли правые руки, тихо сняли шапки.

* * *

Прошло два дня. Большая толпа медленно двигалась к голой сопке, что посредине долины. Впереди несли красный гроб. За гробом шли мужчины, женщины, дети. Колхозники попеременно несли на руках самого младшего сына Ипкулей. Пошатывавшуюся вдову поддерживали под руки. Комсомольцы начали песню... Никогда так не было в горах. В глазах провожающих не страх, а бесконечная жалость.

Остановились на вершине сопки. Осторожно опустили гроб в могилу. Поверх земли сложили холмик из камней и в нем укрепили красный столб да звездой и жестяным флагом.

Тюнек полушёпотом прочитал надпись на жести:

«Организатор колхоза «Чолмон», поднявший богатырский камень новой жизни, Чиликей Тугуров, спи беззаботно».

Люди пошли навстречу солнцу, огибая сопку. На росстанях молча остановились. Тюнек Борсуков, не говоря ни слова, обхватил камень — кровь бросилась к лицу. Поднимет ли? Камень только пошатнулся. Место Тюнека занял бригадир первой бригады Тордымаев. Он широко расставил ноги, обнял камень и рванул вверх. Камень неподвижен. Тордымаев отошел в сторону, потирая руками поясницу. Один за другим подходили колхозники к камню.

Тюнек снял с себя кумачовую опояску, обмотнул ею гранитный валун.

— Брось, пока не надорвался, — твердо молвил Тоба. — Мы и так знаем свою силу.

— Не надо камень трогать.

— Он давно поднят... И не одним Чиликеем и не только здесь. Всеми нами поднят.

— Правильно! Вступивший в колхоз алтаец поднял камень...

— Оттащите Тюнека.

Комсомолец Кудачин взял его за плечи.

— Брось. Не в камне дело,—поднял глаза на народ. — Пусть Тюнек едет в город и учится на тех же курсах, на которых учился Чиликей. Из книг соберет в свою голову мудрость великих учителей.

Процессия обошла вокруг сопки и двинулась в долину, где золотом нового теса сияли дома колхозного поселка. Следом шло солнце.

Новосибирск, февраль, 1934 г.

Перевёл в текстовой формат Е. Гаврилов, 27 ноября 2015 года.