Коптелов А. Горными тропами

- Информация о материале

I. ГОЛУБОЕ СЕРЕБРО

Были жаркие июльские дни. Я торопился в Уймонскую долину, чтобы там догнать экспедицию и проехать с ней по Центральному Алтаю, перевалить через Катунский хребет, побывать на Белухе... Крепкие маленькие лошади отмахивали по сотне верст в день. Рядом со мной в черемуховом коробке сидел заведующий Алтайской конторой Госторга. Он ехал на Уймон, чтобы ознакомиться с заготовкой маральих рогов. Под нами — два мешка с серебром. Заготовка рогов началась—серебро необходимо. Кержаки, напуганные слухами о войне, продают рога за серебро. Если услышат они, что за рога дадут бумажные деньги—поворачиваются и уходят.

— Нет, денежки-то могут уплыть, а рога—они... пускай висят.

Еще недавно мужики отказывались от серебра:

— Зачем много даешь? Куда я его дену? Мешка у меня с собой нет...

А теперь разъездной агент Госторга Петелин рассказывает нам, что Усть-Коксинский аймакисполком с почталионами кольцевой почты послал извещение гончарам: не делать много корчаг, а то кержаки серебро в них прячут.

Маральи рога—голубое серебро, серебро, которое идет в Китай. Они расцениваются по 500 руб. за пуд. Тысяча рублей в полтинниках весит один пуд. Мы везем звонкое серебро для обмена на другое серебро—голубое. Пуд серебра—два пуда рогов, снятых с 10-12 маралов!

За Абаем начались маральники, Петелин говорил о заготовках.

— Здесь рога будут... только прежде всего надо у Полиекта Никоновича купить. Когда Полиект продаст—все мараловоды нам повезут рога.

— А много у него рогов?—интересуюсь я.

— Тысячи на три.

— А маралов сколько?

— Этого он не скажет. Десятый раз приезжай к нему, знакомый уже, а спросишь о числе маралов—отвечает: «немножко». Они считают, что говорить правильно о маралах нельзя: «зверь*) портиться будет».

* Мараловоды марала называют «зверем».

II. НА ЗАИМКЕ ПОЛИЕКТА

Утром мы направляемся к Полиекту. Заимка его далеко от сел. Лугами, полями, лесами пользуется один Полиект на несколько верст в окружности. Усадьба era растянулась на полверсты: домики, избушки, амбары, амбарчики, клетушки, притоны. От усадьбы подымается в гору густой хвойный лес. Там—обширный маральник Полиекта. У ручья—три табуна уток. Около ворот громким погагиванием встретили гуси. Из-за широких амбаров выскочили две собаки, —громкий лай их нарушил тишину таежную. Вскоре показался хозяин. Он, утирая руки о черные полы кафтана, шел к воротам. Из-под кошемной шляпы его выбились седые пряди под кружок подстриженных волос. Серая, пророческая, вечно нечесаная, борода свилась в плотные пряди. Из-под густых бровей смотрят хитрые глазки коренного алтайского кержака. Полиект Никонович—мой знакомый, я был у него прошлое лето. Теперь он протягивает мне руку и говорит:

— Здорово живешь. Не забыл нас. Приехал. Милости просим.

Поворотился к крыльцу старого, по-амбарному крытого дома с маленькими окошечками, блещущими цветными старинными стеклами, и, махнув рукой, крикнул толстой зобастой старухе:

— А ну-ко, старуха, собери там...

Широкий подол черного сарафана скрылся за дверью, на которой неумелой рукой был нарисован уродливый лев и вокруг него десяток странных цветочков. Петелин заговаривает о рогах:

— Деньги привезли, Полиект Никонович. За рогами приехали. Будешь продавать-то?

— Дак как поди... продам же потом. Посмотрю вот, кака последняя цена будет,—он погладил бороду и поцарапал около уха.

Мне пришлось убеждать Полиекта в том, что приехал главный начальник, что рога за границу вывозит Госторг и что дороже никто не даст. Старик не сдавался.

— Куда мне торопиться? В деньгах нужды пока нет.

Старуха показалась в двери. Полиект прервал разговор о рогах и пригласил в избу.

— Откушать пойдемте,—в нос проговорил он и, поклонившись, ушел в дом, что-то рассказывая старухе.

На широкой лавочке у амбара неподвижно сидела девушка и смотрела и одну точку. На коленях ее лежала голова женщины, одетой в пестрый с огромными цветками сарафан, подпоясанный поясом домотканым со словами молитвы. В желтой, точно тело мертвеца, мочке уха висела огромная серебряная серьга с петухом. Золотой луч солнца, лаская теплом, гладил изрытое оспой и мертвенно бледное лицо. Легкая тень от набежавшего на солнце тонкого облачка медленно проплыла по неподвижному лицу, и оно на минуту подернулось землистым цветом. Что-то знакомое видел я в этом лице.

— Кажется, дочь Полиекта?

Я видел ее прошлый год. Мы заехали к ним на заимку в маленький кержацкий праздничек. В маленькой комнате, пол которой был густо усыпан скорлупой свежих кедровых орехов, валялся человек: половина туловища— под широкой лавкой, а скуластое и красное лицо было около самого порога. Хозяин в розовой рубашке, опоясанной тонким ремешком, встретил с туясом, до краев медовухой наполненным. Я видел эту высокую и широкоплечую фигуру второй раз.

— Пей!—крикнул он и качнул туяс; пиво выплеснулось и облило грудь его.

— Сначала накорми, только вкусным. Кержаки на Уймоне заморили на постной пище.

Он повернулся лицом в куть и крикнул:

— Бабенка! котел яиц вари.

В углу около печи сидела по-кержацки слабенькая, женщина в синем сарафане. Она поспешно встала и как-то боязливо, будто под ногами ее дрожали половицы, прошла мимо меня, не подымая глаз.

Человек, валявшийся на полу, приподнял голову и глухо промычал:

— Мяса-а! Какой я гость, коли мясом не кормите.

Подымаясь, он стукнулся головой о лавку. Стоя на четвереньках и покачиваясь, кричал:

— Кержачье постылое! К чорту вас...—С постами-то вас,—и он загнул трехэтажный мат.

Хозяин успокоил его:

— Сейчас,—крикнул он и вывернулся из дома; у пояса его болтался нож. Через минуту он вернулся, сказал: «Пойдемте промышлять»—и, схватив винтовку, выбежал во двор.

Я вышел за хозяином. Женщина шла обратно так осторожно, будто на голове ее стояла чашка, полная воды, и она боялась ее расплескать. Хозяин приложил к плечу винтовку. Звук выстрела раскатился по лесу: в маральника перевернулся поросенок—пуля пробила живот его.

— Не тот попал,—по-охотничьи проговорил хозяин, подымая поросенка за ножки, —не будешь бегать больше.

В комнате он бросил его к ногам жены и крикнул:

— В два счета чтобы... а то... Бабенка, шевелись!

В углу на кровати сидел двухлетний мальчик, маленькими ручонками разламывал пареную кедровую шишку. Светлые его и мелкие зубы блестели из темноты. Он боялся выйти из своего угла.

Через полтора часа мы с пьяным свояком хозяина ели жареного поросенка. Хозяин даже не попробовал: был пост.

Когда мы уезжали, он, бросив вслед предложенные деньги, крикнул:

— Бабенка! Положь поросенка им в коробок,—и немного тише проворчал:

— Мы не такие, чтобы за такую мелочь деньги брать. Завсяко-просто заезжайте, если путь колды случится.

Не подымая глаз, женщина подошла к коробку...

Теперь она так же медленно и еще осторожнее проходила мимо меня. Глаза ее как-то глупо и пусто смотрели вперед и, казалось, не видели ничего. Она шла, как слепая, правой ладонью руки щупая воздух. Сильная боязнь и тихое помешательство было на ее лице, казалось, она считала себя лишней на земле и в то же время боялась сделать шаг вперед.

Возле меня стоял Полиект, качая большой и лохматой головой, говорил:

— Дочь это. Узнал? Несчастье, вот, случилось. За грехи наши Господь нас грешных наказал.

Из завозни, разминая уставшее тело и потягиваясь, вышел маленький человек в милицейской форме. Усталые глаза его блестели от выпитой медовухи, отяжелевшие веки сжимались. Он подошел к нам и сунул горячую руку. Петелин сообщил о нем:

— Блюститель порядка—начальник милиции. Полиект Никонович снова пригласил «откушать».

— Сейчас придем.

Маленький человек говорил, показывая глазами на дочь Полиекта:

— Сопровождаю преступницу, дочь хозяина. Детей своих задушила она.

— Как?

— Своих детей?

Милиционер криво улыбнулся.

— Да. Ее пятнадцати лет отдали замуж за пожилого вдовца. О желании ее, как водится у кержаков, и не спрашивали. У него была связь со шлюхами. Он продолжал ходить к ним, она ревновала. Скандалы начались. Он зачал ее бить чуть ни каждый день. Свекровке ее захотелось выжить, мужу третью жену вздумалось взять, и вот они стали ее выгонять. Житья не стало бабе. Потом...—рассказчик качнул головой.

— Она нормальна?

— Как произошло-то? Мы окружили начальника.

— Кто ее знает? Здешний врач признал нормальной,—отвечая на первый вопрос, говорил начальник милиции.—На допросе, сегодня я ее опять допрашивал,—она говорила:—»Маленький-то лежал у меня на коленях,—я грудью кормила его. Поглядела я на него, поглядела и захватила ротик ладонью. Он подергал маленько ножонками, и только. Гляжу: мертвенький. Отложила я его в сторонку, полотенчиком накрыла. Старший-то сидел рядышком, глядел все на меня. Взяла я его и говорю: теперь тебя, сынок, душить буду. Он заплакал. Положила его на колени, как того, одной ругой ноги держу, а другой—рот захватила. Подержала-подержала, отложила. Накрыла другим полотенчиком и пошла...». Вот и все, что она говорит.

Холодные муравьи пробегают по спине от этого рассказа.

— Но почему она не развелась с ним? Ушла бы и все.

— Отец, как крепкий кержак, не принимал, а она не знала, куда деваться ей. Решила уйти и заблудиться, как она говорит, или со скалы упасть. Но пошла не в ту сторону: на заимку соседнюю в тайге набрела, тут ее и поймали. Детей, будто бы, она любила очень и не хотела, чтобы они достались другой женщине.

— А мужа ее арестовали?

— Нет пока,—ответил «блюститель порядка».—Пока сам лично сопровождаю ее.

И опять вспомнился прошлый год, кровать в темном углу и поблескивающие глазенки мальчика.

Мои спутники прошли под крышу, где стояли плуги, сенокосилки, жатки, молотилка и веялка. Осматривали хозяйство Полиекта. Петелин по-прежнему говорил о мараловодстве.

— Нам на Бухтарме заготовлять нельзя—там Киргизская республика, так мы устроили склад на Зеленке, на границе. Лежат там у нас приемщики, а к ним рога отовсюду сами мараловоды везут. Мы дороже платим. На Бухтарме за первый сорт платят четыреста восемьдесят, а мы пятьсот двадцать. А много там рога! Я только что вернулся оттуда.

Полиект третий раз приглашает к столу.

Сгибаясь, проходим в низкую дверь. В переднем углу,—как и у всех кержаков,—медные складные иконы и распятие. В углу накрыт стол. Посреди тарелок возвышался синий чайник. Пахло медовым пивом. Старик угощал нас жареным мясом, сушеной маралиной и свежим медом; наливал густое пиво в огромнейшие, как хозяйская пудовка, стаканы. С одного стакана у непривычных к медовухе развязался язык, а в глазах окна и двери начинали двоиться. Начальник милиции клевал носом и сонным голосом продолжал помогать сговаривать хозяина продать рога. Старик все еще не соглашался. Я показал на глубокие царапины на лавках.

— Продай, Полиект Никонович, безопаснее, а то,—нынче народ всякий есть,—опять, не к слову будь сказано, может случиться такое же несчастье,—вспоминая когда-то хорошо знакомые обороты речи, говорил я.

Года два тому назад ночью обстреляли дом старика из винтовок, открыли амбары и увезли больше двух пудов маральих рогов.

Старуха добавила меда в тарелку и, сложив руки на груди крестообразно, поклонилась нам.

— Кушайте-питайтеся!—отошла в куть и села на лавку.

После обеда Полиекту пообещали пятьсот серебром, и он согласился продать рога.

— Через два дня приеду в Усть-Коксу, рога привезу, а вы уж оставьте мне... Уговор дороже денег,— говорил он, улыбаясь.

Тысячу рублей дали бумажками.

— Расписку я думаю, писать не будем?—говорил заведующий конторой Госторга.

Полиект тряс густой обросшей полосами головой и, улыбаясь, говорил:

— А на што ее? Я человек не такой... Ране, бывало, мне больше без расписок доверяли.

В полдни мы уезжали с Полиектовой заимки. Хозяин проводил нас за дальние ворота, поклонился на прощанье и крикнул мне:

— Приезжай на месяц, парень, на будущее лето. Поживешь у нас. У нас хорошо тутока.

Хорошо у Полиекта Никоновича, тишина его поместья прельщала.

— Тут только повести писать...

Но вспомнилась дочь его, и грусть навалилась на сердце.

- Кержацкое гнездо!

«Гнездо» скрылось за нежнохвойными лиственницами; промелькнули еще зеленые полосы овса. Мы ехали возле скалы, берегом реки. Далеко внизу блестела зеленая поверхность реки Коксу—синей воды. Петелин ехал позади, приподнявшись в коробке, он кричал через лошадь:

— Полиекту доверить можно. А если бы стали расписку просить,—он бы от денег отказался.—И он радостно воскликнул.—Ну, теперь заготовка пойдет, только денег давайте больше... Серебра давайте!

III. «АКТИВНЫЙ НЕБОКОПТИТЕЛЬ»

В Усть-Коксу агентством Госторга заведует Селиванов. Дорогой Петелин жаловался на него:

— Уберите пожалуйста. Мужики смеются над нами по всему району, говорят: «Работнички! купили лошадь двадцати двух лет за двести рублей, когда она больше сотни не стоит». Да и пьянствует он. Авторитетом никаким не пользуется. Дошло до смешного: жена в положении, он ее ревнует к нескольким человекам, спрашивает у нее: «от кого ребенок?», она, конечно, отвечает: «от тебя», но он не верит ей, решил обратиться к врачу. Врач улыбнулся и сказал: «от тебя, конечно». Что ему больше скажешь? Теперь по всему селу об этом говорят. Да я говорить много о Селиванове не буду, сами увидите.

За речками Громотухами горы расступаются, скатертью разноцветной расстилается степь Уймонская, в преддверие ее, по ровной площадке, по берегу зеленоводной Коксу рассыпались серые домики районного села богатого Уймонского района. С маленькой часовенки, что посредине села, сломлен деревянный крест, на его месте—древко ветром облизанного побелевшего флага. На площади, точно восковые, новью столбы лиственничные, от них тянется к старой часовенке проволока: этим летом поставили усть-коксинцы радиоприемник. Сейчас тянут к селу вторую проволоку: для телефонной линии уже столбы приготовлены. Рядом с бывшей часовенкой—детский дом. На площади большими окнами улыбается новое школьное здание. Усть-Коксу— культурное село.

Колокольцы замолкли в просторном дворе агентства Госторга. С высокого крыльца, как мяч, поспешно скатился маленький с огромным горбом, босой, одетый в длинный и по фигуре узкий пиджак, человечек, по внешнему виду похожий на канцелярского регистратора какого-либо незначительного учрежденьица захолустного селения. Он часто мигал и совал холодную руку.

— Селиванов...

Осторожно спустилась его жена, высокая блондинка с тонкими бровями и улыбающимися маленькими глазками. Она легонько качнула головой и ласково сказала:

— Здравствуйте!—в ее голосе чувствовалась изысканность.

Под крышей рыжая лошадь пережевывала свежее сено. Я иду к ней. Селиванов, не зная, кто я такой, видимо, принимает меня за начальника, бежит рядом и, заглядывая в лицо, сыплет тихие слова:

— Это, знаете, только купили. Ездить приходится, расходы большие... а на своей лошади лучше.

— А разве для себя купили?

— Нет, нет... казенная, конечно.

- А сколько заплатили?

— Пятнадцать... полтораста.

Служащий агентства, только что подтвердивший слова Петелина, улыбается. Заведующий конторой хмурится в стороне. Селиванов треплет лошадь по холке и, подергивая губами, говорит:

— Зато это лошадь какая! Крепкая... не своротишь с места.

У плотно закрытой двери Селиванов долго машет белым полотенцем, пропускает нас в комнату и быстро захлопывает дверь.

— Мухи, знаете...—жалуется он.—Не люблю мух, а они, проклятые лезут. Все средства испытал...

— Хлопушкой их,—я еле сдерживаю улыбку.

— Затруднительно. Мы с женой полотенцами их выгоняем и дверь закрываем.

И тогда мне показалось, что в этом человеке есть что-то от гоголевских типов. Мне очень хотелось рекомендовать ему сделать «хлопушку из старого маменькиного башмака», но я подумал, что этот, выражаясь по-переверзевски, «рассудительный небокоптитель» обидится на то, что я отношу егo к одному из разрядов гоголевских типов.

На столе шипел самовар. Селиванов сидел на высокой табуретке и, повертываясь то в сторону одного, то другого, тянул скрипучим голоском:

— Скука здесь!—он захватил голову руками, будто в отчаянии с яру упасть собираясь, —Меня сюда в порядке партийной дисциплины послали. Так я бы не поехал. Трущоба! Ой-ой-ой! Некуда время деть. То на берегу Катуни шашлык с товарищами жаришь да в карты дуешься. То на квартире медовуху дуешь и в карты играешь. Бывает, до утра играем. Здесь даже и выпить-то нельзя: по вечерам в окна подсматривают, чем мы занимаемся, узнают. Да кто смотрит-то?—партийцы! Ой-ой-ой!

Селиванов ерзает на стуле, возмущается:

— Я уже заявила им; если еще будете а окно смотреть—стрелять буду!

Нить рассказа его оборвалась. Он окинул нас и комнату быстрым взглядом и показал на полсотни бутылочек с уксусной эссенцией, которыми были заставлены окна.

— Видите, приготовил? Грибы мариновать собираюсь. Здесь, говорят, хорошие грибы бывают. Закусочка замечательная!—Он прищелкнул языком, облизал губы и щелкнул пальцем по длинной шее, на которой, как корчага на колу, держалась гладкая голова.

— Каждый праздник пикники устраиваем,—продолжает он рассказывать о жизни своей.

К столу подошла жена Селиванова, как-то особенно, в нос выговаривая слова, она рассказывала:

— Знаете, в десяти верстах отсюда есть прекраснейшее место. Как Кавказ. Ущелья темные. Речка замечательная. Мы туда всегда ездим. Здесь прелестная природа, но все же скучно. Настоящей интеллигенции мало. Сюда надо приезжать с компанией на неделю, на две, тогда хорошо можно время провести. Я здесь всегда вспоминаю Кавказ!—лицо ее при этом загорелось какой-то внутренней радостью. Она отходит от меня, подсаживается к заведующему, что-то рассказывая. Селиванов продолжает жаловаться на судьбу:

— Я работал по большим городам, а тут вот в какую трущобу попал! Культурных людей нет. Время некуда деть, ну, и дуешь медовуху. Тут не хочешь быть преступником, а поневоле придется им сделаться!

Он на минуту замолчал, а потом, как бы тишины испугавшись, воскликнул:

— А медовуха хорошая! Я знаю хороший способ приготовления медовухи...

Жена его, узнав, что один из моих случайных спутников был на Северном Кавказе, спрашивает:

— Скажите, разрушена могила офицеров в Ставрополе, в ограде собора?—на глазах ее появляются слезы.—У меня брат там похоронен. Красные убили их.

Селиванов выпил три стакана медовухи и, как «активный небокоптитель», соскочив с табуретки, говорил о себе:

— Это я был инициатором устройства народного дома в церкви. Я был главным в этом деле. Я крест свернул...

Я припоминаю, что в прошлом году креста на часовне уже не было, флаг был ярко-красным, а Селиванов приехал сюда только зимой.

— А сейчас принимаете участие в культработе? Селиванов снова заерзал на стуле:

— Нет, знаете. Тут захолустье такое... Сидишь по вечерам на берегу Катуни и шашлык жаришь. Хорошо!

Через час я уезжал. Высокая блондинка, прощаясь, говорила:

— Как жаль, что вы так мало оставались у нас. У нас такая скука!—и, спохватившись, спросила:—вы, говорите, к экспедиции спешите?—Передайте мой привет Рудольфу и другу его. Они так же вот чай пили у нас. Ночевать даже не могли. Как жалко!— и она опять говорила о скуке. Глаза ее блестели томно, цвет их теперь напоминал сухие осенние травы.

За селом на несколько верст раскинулась полоса густой пшеницы. Тут прошлый год чернела тракторная вспашка. День был праздничный. Сквозь звон колокольцев, от гор, из-за полосы откуда-то, разбивая грустные думы, прорывался барабанный бой. Гулкие звуки катились по розовой поверхности полосы. В вечернем воздухе мягко звенели детские голоса.

За Катунью по горам проползало облако, солнце освещало его с запада, Облако казалось красным, а дождь оранжевым. Алтай хмурился и обещал переменную погоду.

IV. ЧЕРЕЗ СНЕЖНЫЕ ВЕРШИНЫ

Обогнули Уймонскую долину, хребты снеговые: с юга—Катунский, а с севера—Терехтинский. По горам и лесам нет дорог, только еле заметные тропинки пересекают их. Одной-единственной колесной дорогой связан Уймон со степью.

В Уймоне мы пересели из коробков в седла, вещи и постели повьючили.

В серый, день, когда туманы плотно облепили вершины гор, выезжали в дальний путь. Лесистой долиной Мульты, скатывающейся от ледников, вилась тропа. От деревни были видны ледники Мультинские. Глядя на них, вспомнились слова уймонца, сказанные по поводу восторга одного из моих спутников, любовавшихся «белками» с Кырлыкского (верст 30 от Усть-Кана) перевала. «Это разве «белки»?! Срамота одна!», —сказал он,—»Вот у нас белки!». Да, здесь «белки» хорошие: все высокие вершины покрыть снегами и льдами, снежные поля широко раскинулись в горах.

Впереди нашего обоза ехал Иван Егорович, широкоплечий старик, с окладистой бородой, в которой запутались седые волоски. Он в первый же день разговорился со мной.

— Я чо-то, парень, стареть стал эти годы. Два раза тифом похворал, и седана стала появляться. А поездил бы я еще с путешественниками! Эти годы опять стали часто учены люди на Алтай приезжать.

— А сколько лет-то тебе, Иван Егорович?

— Семьдесят четыре, парень, уж. Максим-то сын мой, ему уже пятьдесят седьмой.

Максим подгонял вьючных лошадей. Он наклал под себя сум с провизией и одеждой, оттого короткие ноги его еле достают стремена. В русой бороде Максима—ни одного седого волоска, он еще, по-местному, считается молодым.

Жизненный путь Ивана Егоровича длиннее, он больше видел, больше знает, потому я еду позади его. Повернув голову и гладя через плечо, он спрашивал:

— Много ездят на Алтай, богатства изучают, коллекции собирают, а пошто до сих пор завод никакой не поставят тут? Ведь много у нас тутока богатства есть: слюда, асбест,—в одном месте, я знаю, на 25 верст асбест лежит,—железа тоже много, руд разных.

Я говорю Ивану Егоровичу, что богатства здешние трудно разрабатывать, что мешают плохие пути сообщения, но он снова сетует на то, что «ездят только изучают, а пользы государству пока никакой: заводы не ставят».

Меня удивило знакомство старика с такими словами, как «коллекция». Оказалось, что Иван Егорович четыре лета возил по Алтаю профессора Крылова, ездил с Сапожниковым, с петербургскими и московскими инженерами. Он исколесил весь Алтай, знает все еле заметные тропинки.

Третий ямщик наш— «дядя Саша»—тоже из кержаков, но он уже бросил старинку: бороду подстригает, носит, вместо кожана, брезентовый плащ и украдкой от товарищей курит табак.

Был еще в экспедиции проводник теленгит Амыр-сана*).Он ехал позади всех и, не торопясь, курил трубку, а когда выкуривал весь табак и занять было не у кого,—останавливался, вынимал чубук, отрезал конец его, крошил в трубку и снова курил. Лицо его лоснилось, а глаза заплывали жиром, редкая черная бороденка также блестела от жира: он утирал об нее руки, выпачканные в бараньем сале. Длиннополый тулуп его раскис от дождя и опустился ниже ног, обутых в сапоги с широкими голенищами. Голову Амыр-саны покрывал мешок, сложенный вдвое. Когда я отстал от обоза, чтобы поправить седло, он подъехал ко мне и спросил:

— Ты каку школу окончил?

— Я в школе не учился. Самообразованием занимался.

Он не поверил и тотчас же самодовольно сообщил:

— А у меня сын учится в Москве, в технологическом. Он был в Иркутском университете, а теперь в Москве. Дочь—в Томске на медицинском факультете. Докторов-алтайцев нет, а русским плохо верят. Своих докторов надо. Пусть учится и людей потом лечит. Может, скажут мне спасибо после за то, что я детей учу. Третий сын в Улале учится. А в Москве-то трое наших алтайцев...

Алтай уже не тот, что был десяток лет тому назад! Узкоглазые люди алтайских долин берутся за книгу, которую когда-то, как говорит легенда, съела корова.

Мульта—первая действительно горная река на нашем пути. По огромным валунам скачет она. Кажется, не вода стремительно рвется вниз, а зеленовато-белые чудовища перекидываются с камня на камень; рев их неугомонный оглушает путника. Мы стоим на мосту, и брызги холодной воды долетают до нас.

За рекой подъем сделался настолько крут, что лошади с трудом подымались. Амыр-сана командовал:

— Наклоняйся на шею лошади и вот так вот держись за гриву: лошади легче итти. Ездить еще не умеете!

Появились гари.

— Худой народ пошел: лес не берегет. Лес выгорит—богатство уничтожится. Лес для всех полезен. Поджигат лес кто-то. Весной мужиков замаяли: гоняли пожары тушить,—Максим Иванович показывал на бурый лес за рекой.

Возле тропинки на лужайке—серые юрты алтайцев. Дальше аилов нет. Тут решили купить барана.

В юрте валялись пьяные, они спали вокруг костра. Пьяный старик закатился на горячую золу, когда бок ожгло—вскочил, выругался и снова повалился на землю. Голопузые дети испуганно глядели на нас из утла. Амыр-сане только через полчаса удалось разбудить одного алтайца. Он запросил за барана пять рублей, если мы возвратим ему шкуру. Мы давали четыре.

— Нет. Я не нуждаюсь. Пускай баран, бери деньги назад,—алтаец крутил головой.

Вспомнились «Чуйские были»—В. Шишкова, и в записной книжке появились новые строчки:

«Как далеко ушли алтайцы за эти 10-15 лет. Теперь уже нет таких аборигенов Алтая, о каких писал в 1913 году Шишков».

Через десять минут баран был заколот, шкура снята, кишки вымотаны, кровь вылита в котелок, и мы двинулись дальше.

Около палатки поймали маленькую гадюку. Максим Иванович предупредил нас:

— Змей опасаться надо. Поставишь палатку на таком месте, где змеи живут, она, проклятая, ночью в брюхо заползет. У нас у одного мужика в брюхе змея целый год жила. Ничем выжить не могли, и потом лошадиным поили, и все. Потом он рассердил ее,—поел такого, что она не принимала,— она его укусила там: умер мужик от этого. Живо его скрутило.

Все захохотали. Максим тряс лохматой головой: — Верно, верно!—лицо его при этом делалось еще серьезнее, а черты его казались грубее.

Никаким доводам о том, что змея не может в живот пройти и жить там, Максим верить не хотел.

* * *

Большой костер разбрасывает в темноте золотые искры. Мы молча лежим вокруг вето и слушаем шум реки и шелест веточек, ветром перебираемых. Кто-то поднялся от огня и, направляясь к палатке, громко свистнул. Амыр-сана крикнул на него:

— Не свисти, а то завтра сам себя ругать будешь.

— Почему?

— Горного духа, хозяина здешних мест, рассердишь, он толды и не выпустит нас отсюда—туман напустит.

Он выпил девятый стакан крепкого чая, поколотил трубку о носок сапога и потянулся к кисету.

— В каждой долине, на каждой горе есть свой горный дух,—говорил он.—Вы, ведь, ничего не знаете. Рассказать, однако, вам. Слушайте все.— Амыр-сана прокашлялся и повысил голос.—Он, горный-то дух, не любит, когда свистят. Горный дух управляет всем. Зайцы, медведи, маралы—все в его распоряжении. Случается, что видят его люди в образе младенца, только не все видят,—ворам он не показывается.

— Слушай, Николай Ефимович, ты в такую чертовщину веришь?

Амыр-сана вынул трубку изо рта, долго смотрел на спрашивающего.

Говорил улыбаясь, и потому нельзя было понять, правду он говорит или шутит.

— Верю. Я же должен в чо-нибудь верить. Как без этого? Как меня воспитали, так я верить должен. Вот сыновья мои и дочь по-новому воспитываются, по-новому и верить будут. Не верить нельзя. Каждый человек должен во что-то верить.—В этих словах вся несложная философия Амыр-саны.

Он приподнялся, заложил руки за шею и, перегнувшись назад, потянулся. Махнул ногой—сапог отлетел в сторону, махнул другой—второй сапог сорвался с ноги. Опустился возле самого огня, грел ноги и рассказывал о том. как он «стал Эрлика на картинах изображать», как совершается жертвоприношение во время камлания, как произошли виды животных.

— Эрлик*) стал просить у бога четверть земли. Бог не дал. После этого Эрлик стал просить разрешить ему в землю палку воткнуть. Бог ему разрешил. Вот он и проткнул землю насквозь. А в дыру-то эту выползли все ползучие: змеи, крокодилы, гадюки. Если бы не разрешил бог палку воткнуть— не было бы ни змей ни гадюк. Сплошал бог-то маленько.

У второго костра ямщики изжарили колбасу из крови. Позвали пробовать. Голос Амыр-саны сюда доносился из темноты:

— Бог создал женщину и кобылу. Пустил их в разные долины. Утром пришел посмотреть и видит, что лошадь съела мало травы, а женщина всю траву съела. Бот бог и говорит: «Нельзя пускать так женщину—много съест. Все съест, другим зверям не оставит. Пусть, говорит, человек от своих трудов кормится».

За день устали непривычные к верховой езде. Под тягучий и ровный рассказ Амыр-саны несколько человек задремало у костра. Поздним вечером

*) Эрлик — злой дух.

теленгит пел песни «о жене своей любимой, о коне дорогом и о тех, кого он ведет», пел песни «своего сочинения». Мы очень сожалели, что он не мог перевести их на русский язык. Белый туман, опустившись в долину, разносил унылый напев теленгита. В голосе его чувствовалось и журчание речки, и шум тайги.

* * *

В холодное утро сонные люди неохотно выползали из палатки.

— О-о-о!—тянули они и прятались снова под одеяла.

Туман низко висел над землей. Все вершины гор были скрыты им. Изредка, как островок среди белых волн, показывалась какая-либо ближайшая вершина и тотчас же скрывалась. Густыми клубками туман подымался из узкой долины Мульты и расходился между гор.

Поглаживая перевалившееся через поясок брюшко, Иван Егорович по дошел к палатке.

— Сегодня ехать нельзя: перевал туманом закрыт, сбиться с пути можно. Там часто блудят. Вместо вершины Заячьей, приедешь в Собачью, в Суши или в Акол, а по Аколу выехать можно только назад в Уймон.

Амыр-сана торжествовал:

— Я говорил: не свистите. Осердили горного духа, теперь упрашивать его придется.

Переваливаясь с ноги на ногу, подошел к огню, взял кусок бараньего мяса и положил на огонь.

— Жертву горному духу надо принести.

Амыр-сана спал целый день, вставал, чтобы поесть жареных кишек и выпить десяток чашек чая, и снова валился на землю.

* * *

Вокруг Мультинского озера—густые леса и высокие горы с ледниками. Еле заметная тропинка вела к нему через огромные колодины, встречающиеся на каждом шагу. Седые бороды лишайника висели на мохнатых ветках кедрача. Мелькали кедры, засушенные лишайником, опутавшим все лапочки дерева и задушившим его.

Озеро раскинулось приблизительно на пять верст, темно-зеленая спокойная поверхность его походит на толстое отполированное стекло. С левого берега смотрится в озеро горный лес разноцветный. Кремлевский врач Беньяминсон восхищался богатством красок:

— Вид, достойный кисти Левитана!

Бывает, что не мастерство художника определяют красотой природы, а красоту природы—яркими красками художника. Так было часто во время этой поездки.

За озером видна перемычка, дальше—второе озеро. Еще дальше—ледники. Ямщики говорят, что под самыми ледниками есть еще одно озеро.

По мягким мшистым берегам разостлалась, как ковер, полярная березка. Это говорит за то, что озеро находится на высоте около двух тысяч метров над уровнем моря.

Возвращаясь, второй раз бродим маленькую речку Проездную. Вода стремительно проносится между ног лошади. В сердце заползает холодок: речка кажется нам страшной. Тогда я подумал:

— Не побывав в Центральном Алтае, нельзя говорить, что знаешь Алтай.

Снова погружаемся в лесную тишину, двухаршинную траву и густые ягодные кустарники. Максим ехал позади меня. Мы говорили о тропе.

— Это—тракт,—он улыбнулся, но улыбка его так же быстро потерялась в бороде, как круги от брошенного в воду камешка.—С Уймонов на Бухтарму тракт.

— А давно он проведен?

— Давно. Никто не помнит. Раньше Киргизия тут краденых лошадей водила, вороненая дорога была. Теперь больше всего народа проезжает тут весной. К Петрову дню уймонские—на Бухтарму, а бухтарминские к нам в гости ездят. Пива тогда быват сколь! Свадьбы даже по «тракту» этому проезжают летом. Наши часто невест берут на Бухтарме, а бухтармински—у нас. Дня три-четыре, а в худую погоду и неделю, едет свадьба. Зимой и весной, правда что, тут совершенно нельзя ездить: весной реки не пускают, а зимой снега и бураны. Дороги нет. Нельзя.

Следующий день был ярко-солнечным. Голубое небо висело над нами. Белизной сверкали вечные снега.

Подъем на главный Катунский хребет становился круче и труднее. Лес остался позади, мы поднялись выше полосы его. Недалеко влево осталась огромная чашина с остатками ледника, из которого вытекает речка Проездная. Серые камии подковами залегли на пути реки. Морены мы встречали почти в каждой долине. Морены здесь—рубежи истории земли, шаги тепла на Алтае, следы былого оледенения.

В полдень мы были на вершине Катунского хребта. Горное плато, раскинувшееся на высоте 2.400 метров над уровнем моря, со всех сторон обставлено невысокими серыми гребнями сопок. Под одной из них, с северной стороны, там, где пролегала тропинка, —маленькое синеватое озерко.

— На такой высоте и—озеро!

Потом мы не удивлялись этому: почти на каждом высоком перевале мы находили озерко.

Вокруг озерка—густая щетина зеленого ковра из полярной березки. Недалеко от снегов обрывается этот интересный ковер. Тут начинается альпийский луг. Синие водосборы густо покрыли луг, кажется, что синей скатертью прикрыт он. Цветут первые цветы. Сотни ручейков, вырывающихся из-под снежной горы, журчат в молодых травах. Весенней прелью дышит только что освободившаяся от снега земля. В воздухе носятся мотыльки. В августе весна здесь в полных правах!

Под ногами похрустывает снег и скрипит по-весеннему. Лицо жжет августовское солнце, а ноги мерзнут от снега. Здесь, на этом снегу сливаются в холодном поцелуе весна с осенью. Сегодня растаяли снега, а завтра покроют они горную вершину былым покрывалом.

По горному плато нет тропинки. Лошади бредут по каменной россыпи. Ямщики ведут караван от камня до камня наугад.

К вечеру спустились к речке Заячьей. Серые зубцы хребта теперь стояли с левой стороны.

* * *

Четвертый день в пути.

Перевалы высокие, реки холодные, долины, камнями усыпанные—сколько их осталось позади! Но и впереди еще не мало. По-прежнему тянется слева серый Катунский хребет. Попрежнему спокойно выступает вперед белая лошадка Ивана Егоровича. Спокоен старик и верит в себя и лошадь свою. Порой мне кажется, что лошадь и хозяин ее—одна существо. Внимательно посматривает старик на караван, вьюки взглядом ощупывает и, остановившись. спокойно скажет:

— Максим! Ну-ко, надо вон тамо-ка, у Карька, поправить,—слезет с лошади и первый примется за перевьючку.

Москвичи, при виде красивого каменного «замка» на вершине горы, приходили в восторг.

— Какая прелесть! Иван Егорович!

Старик улыбался, гладил серую бороду правой рукой и говорил:

— Вы смотрите, а я уже видал. Чо мне смотреть-то? Камень и—камень..

Хитренький взгляд его выдавал мысли старика: и чему только удивляются люди! В камне баское*) нашли!

*) Баское—красивое.

Максим много раз проезжал мимо Белухи на рыбалку и на охоту.

— А у самой не был?—интересовался я.

— Нет. А чо я там буду делать? Белуга она—Белуга и есть, стоит и стоит. Белая гора, и только. Кака мне польза от того, что я ее близко посмотрю?

Меня удивила тупость эстетическая и чисто материальные взгляды. Я не мог найти случая отметить стремление наших ямщиков украсить себя или лошадь. На место красоты они ставили прочность. Суровая борьба за жизнь предков Максима, пришедших в глухой край, железа в то время неимеющий, лишенный связи с миром, вытравила эстетические чувства. Помогла этому и религия. В семье Максима песен не поют, музыки не знают, пляской не занимаются—все это делать грех; зато умеют сами: ковать, слесарить, плотничать, машины ремонтировать, кожи делать, сапоги шить, кошмы катать, охотничать, рыбачить. Ничто не уходит из рук Максима и сыновей его. И все сделанное—крепко, как крепок сам он. Если на каких-либо изделиях и встречается простенький рисунок: несложная резьба на луке седла и деревяшке ножен, например, так исполнение его ставилось на последнее место. Прочность и массивность подавляют резьбу. И эти ничтожные украшения как-то не замечает глаз Максима, как не замечает он красот природы. Ему все это, чем восхищаются люди приезжие, кажется слишком обычным.

Остановившись у спуска в долину, мы любовались синевато-зеленой гладью Тайменьего озера. Максим поторапливал:

— Книзу поедемте, там коней хоть кормить можно. Чо оно! Озеро и— озеро, вода в ем и только. Рыбы, правда, много: прошлый год мы двое за три дня наловили тут пятьдесят пудов рыбы.

За пятнадцать дней я не разу не слышал из уст Максима или еще кого-либо из ямщиков слово-—»красиво», его не было в их небогатом лексиконе.

— Таименье озеро—возле самого Катунского хребта, с которого спускается к озеру ледник. С трех сторон —густые кедрачи, с четвертой—скалы. Оно изумительно по красоте! Это—огромнейший изумруд в серой и темно-зеленой тяжелой оправе.

— Лучше Кавказа! Типичное швейцарское озеро!—вырывается у кого-то.—Только недостает домика с черепичной крышей да красных коров.

Около самого озера бродили. Вода била под седла. Возле самого брода—обрыв, вода с шумом срывается с огромного камня. Дно реки загромождено огромными каменными булками. Когда спускаешься в реку—сердце замирает. А что, если ноги лошади поскользнут?—разобьет о камни и лошадь, и человека. Я, не ощущая страха, подымался в кабинку самолета, спокойно глядел на землю, когда опускались на неизвестное болото, чтобы взять воды в ближайшей проруби, я знал, что машина находится во власти человека. Я чувствовал, что человек побеждает стихию. Здесь, наоборот, стихия как-то сжимает человека в своих холодных челюстях. Я стыдился трусости. Когда спускался в реку—коленки дрожали. Опустил повод: лошадь лучше меня знает, где ей пройти. Вот она на секунду остановилась,—тело ее дрожит,—выбирает место, куда бы можно было поставить ногу, осторожно ставит ее и опять выбирает место. Вот она прошла по скользкой покатой плите, еле удержалась на круглом камне.

По сравнению с этой рекой Проездная —спокойный ручеек.

Но дикие реки были впереди. Мы бродили Кураган, а его не всегда можно бродить. Вода белыми бурунами прыгает на полтора аршина вверх, бешено врывается в Катунь и прыгает еще выше. Не зря алтайцы назвали реку Кураганом—ягненком: клубится вода, курчавится. Как ошалевший от весеннего солнца ягненок, мчится Кураган.

На берегу Курагана Максим рассказывал, как медведь съел охотника-алтайца, пошедшею за сурками. Володя, молодой парень из Москвы, только что окончивший ВУЗ, спросил:

— Кто съел человека?

— Сурок,—шутил Беньяминсон.

— Сурок может человека съесть? Он разве большой?

Члены экспедиции уверяли, что в Москве Володя на хорошем счету среди ученой молодежи, что тех странностей, которые теперь звучат в каждом слове его, за ним не замечалось. Он, выросший в Москве, первый раз попавший в глушь, походил на зайца, загнанного гончими в плотную ограду: он опасливо вертел головой, боязливо осматривая окрестности и не зная, куда ему броситься, путался. Все ему казалось новым и непонятным.

V. ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ РЕКА

Верст 25 не доезжая до высочайшей вершины Алтая—Белухи, долина Катуни расширяется. Точно спокойная степная река, Катунь извивается среди серых кустов тальника, которым поросло болото. Лошади тонут по колено в топкой грязи. Впереди ничью не видно, кроме двух темных хребтов. Унылое настроение овладевает путниками.

По небу плывут серые облака. Из-за горы огромными клубками выкатывается туман. Иван Егорович показал на север.

— Смотрите, каку трубку закурила Белуга! Это от ее подымается облако такое.—И, помолчав немного, он продолжал; в голосе его чувствовалось сожаление.—Не везет вам. Нельзя будет на Белугу идти: ненастье будет. Раз Белуга закурилась—ненасть будет. Это, слышь-ко, почему так делается: когда нет у Белуги людей—тумана нет, а люди придут—все облаками затянет, по неделе, по месяцу живут тут, а снять Белугу не могут? Так и уезжают. Только уедут—морок весь уйдет. Вот чудны дела каки!

Черные хребты вплотную подходили к реке. Мы ехали берегом Катуни, огибая небольшой мысок, когда неожиданно даль открылась перед нами так быстро, что, казалось, не горы раздвинулись, а раздернул кто-то тяжелую парчевую занавесь. В долине стало светлее. Из-за ближайших вершив, в черной рамке гор показались белые вершины со снежным седлом посредине. Вечные снега то розовеют, то золотятся—лучи заходящего солнца играют на них. Усталые путники на седьмой день верховой езды машут Белухе фуражками. У кого-то вырывается из груди:

— Чистая работа!... точно по заказу..

— Впечатление чего-то сладкого, особенно, когда гора розовая.

Любовались величественной красавицей Алтайских гор, а она, показав красоту свою, будто стыдясь и заманивая, пряталась за хребты, как платьем прикрывалась. И вдруг крикнул Володя:

— Смотрите, смотрите! на Белухе кто-то был сегодня. Я ясно вижу следы человеческих ног.

Громкий хохот раскатился по долине.

— Володя! еще до подножия Белухи десять верст.

— Нет, я ясно видел,—Володя смутился и, стыдливо, покраснев, закашлял.

Иван Егорович, поцарапывая толстыми пальцами в окладистой бороде, говорил, улыбаясь:

— А меньше на ей снега-то стало, парень. Ране-то, лет пятнадцать тому назад, был я туто-ка с профессорами—мене черных-то мест было.

Глаза Ивана Егоровича зоркие и приметливые. Он определил уменьшение оледенения без всяких приборов, без исследования.

В пяти верстах от Белухи долина Катуни перегораживается высокой грядой из огромнейших глыб, нагроможденных одна на другую. Ясно, что это— работа ледника. Это он отломил камни где-то на вершине горы, принес их сюда и свалил в беспорядке. Значит, когда-то ледник кончался здесь, значит, он был огромнейшей толщины, если сейчас на эту старую морену мы смотрим, как на высокую горку! По эту сторону конца ледника впадала в Катунь речка Кокош-су (синеватая вода). Ледник забрасывал ее камнями, но речка все же пробивала себе путь. Сейчас она кипит в черном и тесном ущелье. От шума ее на берегу не слышно крика человека, едущего позади.

Брод—выше старой морены.

При виде этой бурной реки, лица путников бледнели. В трех саженях от брода вода падала в каменный мешок. С головокружительной быстротой и шумом оглушающим проносится вода. Амыр-сана бродит первый и встает на берегу с арканом в руках. Лицо его полно серьезности и внимания. Вода сбивает лошадь и относит ее к каменной пасти, кажется, вот-вот, удернет ее вместе с седоком. В это время забывается все. Взгляд прикован к шее и груди лошади, рассекающей воду.

Одну лошадь отнесло к водопаду. На берегу кричат:

— Вороти налево! Вороти, а то унесет.

Человек не слышит крика и продолжает безумно дергать поводья. Лошадь высоко подымает голову и не видит, куда ставить ногу. Когда выбрались все на берег, кто-то крикнул:

— Дикая река!

— В такой же дикой реке лет двадцать тому назад погиб геолог Пец.

На берегу Кокош-су Володя остановил Максима.

— Как ваши лошади ходят по такой холодной воде? У них ноги не мерзнут? Даже у меня руки мерзнут, а они как, у них же на ногах ничего нет?

Максим промолчал, отвернулся от него, будто лошадей подгонять. До самой Белухи говорили о Кокош-су.

— Терек уступит! Я был на Кавказе, видел его...—говорил Беньяминсон.

Спустились в верхнюю долину. Она выглажена, как огромнейшее стиральное корыто. Это—работа ледника.

* * *

Ночь была темная и холодная. Очертания белой горы еле заметны во мраке. Перед утром о палатку започикивали крупные капли дождя. Выходя из палатки, удивленно крутили головами, осматривая окрестные горы. Черные выступы скал Белухи были покрыты свежим снегом. Гора стояла перед нами, как посеребренная. По хребтам, что тянутся по обе стороны Катуни, белыми голосами лежал снег. В летнюю ночь в горах проходил буран.

К десяти часам погода разгулялась, но на седле Белухи по-прежнему лежали густые туманы. Собираясь итти на гору, набивали в ботинки швейцарские гвозди. Володя любовался Белухой.

— Главное — туда подняться, а оттуда можно скатиться. На лыжах хорошо! Я люблю на лыжах...

Амыр-сана спал возле потухшего за ночь костра. Наш громкий разговор разбудил его. Он, лениво потягиваясь, поднялся с земли и протер глаза кулаками.

— Мерз всю ночь,—с ленивым восточным спокойствием сообщил он.

— А почему ты постель себе не сделал? Вон брезентов много лежит.

— А не охота было закрыться-то как следует,—он отрезал кусочек курдюка и потер им нос и выдающиеся скулы.—Лучше, рожа не изветреет.

Максим, сидя у костра, вырезывал ложки.

— Пойдем, Максим Иванович! на Белуху посмотришь.

Он рассмеялся:

- Я ведь крестьянин...

* * *

За Геблеровой горкой привязали лошадей за ветки стелющегося по земле кедра. Пошли по россыпи огромных камней, переходили высокие гряды старых морен. Если высота морены до 6-8 сажен, то какой же толщины был ледник, когда он кончался здесь?!

От камня, на котором в 1897 году профессор В. В. Сапожников оставил надпись (против этого камня тогда кончался ледник), жерло Катуни еле видно. С 1897 года по 1911 г. ледник отступил на 243 метра.

— Иван Егорович не ошибся.

Ближе к леднику камни становились мельче, кажется, что силы ледника уменьшаются, и он сейчас уже не в состоянии ворочать такие огромнейшие глыбы, из каких сложил он Геблерову горку. На маленьком камне отыскали надпись: «Здесь конец ледника. Грот Катуни на 10 метров выше. 7/VII 1926г. А. А.». Это писали экскурсанты омской школы. Тут же маленькая, высотой сажени полторы,—каменная гряда— годовая морена, работа ледника. Как ничтожна она по сравнению с серыми грядами около Геблеровой горки! Морены сложены из разноцветных камешков.

— Ледник выносит, будто напоказ, всего понемногу, что есть в горе,— говорит геолог,—ледник нам помогает...

Смерили расстояние от камня с белой надписью до льда и тут, на трех камнях, с одной стороны еще льдом покрытых, написали красной краской: «Конец ледника в 1927 г. 4/VIII. Грот Катуни на 9 метров выше. Алтайская экспедиция Н. П. Горбунова». Между камнями 24,5 метра.

Из темного жерла, высотою превышающего четыре человеческих роста, как из сводчатых ворот, вырывается Катунь. Белая, как молоко, вода далеко несет куски льда перетирает их о камни.

Перед нами—ледяная гора высотою до 10 сажен. Альпенштоками*) вырубили в отвесной ледяной стене ступеньки и, как по лестнице, захватывая топором альпенштока за верхние ступеньки, поднялись на ледник. Идем друг за другом, позади всех— Амыр-сана в длиннополом тулупе. Он вскоре опустился на камень и остался у конца ледника.

— На то и проводник, чтобы итти позади.

Сотни ручейков звенят во льду. Частенько встречаются колодцы, прорезывающие ледник. Саженные трещины пересекают дорогу.

*) Альпеншток - альпийская палка с острым наконечником, топором и острым концом с зазубринами.

За полтора часа прошли по льду три версты. Остановились около Раздельного гребня. Круто подымается в гору разорванная, голубыми трещинами нижнего ледопада ледяная лента. Седло Белухи было закрыто туманом.

— Там свирепствует буран.

Туман быстро спустился в долину, прикрыл ее. Раздельный гребень отделило от нас белой стеной. Над головами пролегали белые мухи. Мы поспешили обратно.

Поздно вечером вернулись на стан. Максим варил рисовую кашу. Рядом с костром, между палатками была, сделана коновязь из веревок.

— Это зачем?

Максим встал и, показывая рукой на пологий склон хребта, разделяющею долины Катунскую и Берельскую*), говорил;

*) Берель вытекает из ледника, который отделен от катунского каменной грядой, Берельскнй ледник также спускается с Белухи.

— Киргизишки попакостить ладят. Им тут через горы—рукой подать.

— Как?

— Сидим мы у огня, темнеть уже начало, отец и говорит: «Наши едут». Я посмотрел: нет никого. Никто, говорю, не едет. «А табаком пахнет». Я, мол, дак ведь ветер-то вон откуда. Тогда он и спохватился: «Киргизишки, говорит, это». У него случалось так-то: днем подсмотрят, а ночью лошадей уведут. Потом еще кое-что заметили...

Вечером мы стреляли в белый свет. Ямщики всю ночь не спали.

Утром на пологом перевале видели помятую траву: свежая тропа уходила к Берели.

Вокруг палатки тонким слоем лежала белая крупа. Белуха блестела, точно вычищенная.

Целый день моросил дождичек. Мы смогли только сползать к водопаду Рассыпному.

Следующее утро также не обрадовало. В дождь мы уходили от Белухи. Иван Егорович кротко и добродушно улыбался.

— Я говорю, что она не показывается людям. Я многих возил, знаю. По месяцу, бывало, живут и снять не могут, только отъедем маленько—она откроется…

Источник. Сибирские огни. Литературно-художественный и научно-общественный журнал. Книга четвертая. Июль—август. Новосибирск, 1928

Перевёл в текстовой формат Е.Гаврилов, 14 июня 2016 г.

* * *

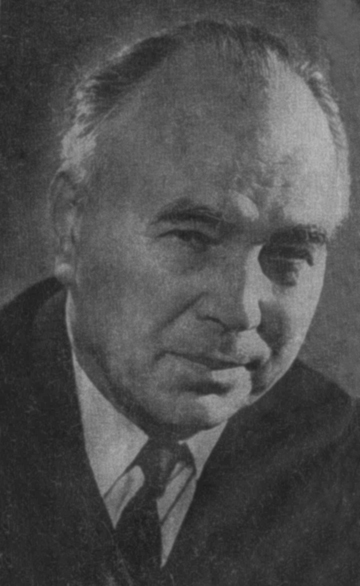

Коптелов Афанасий Лазаревич (24 октября (6 ноября) 1903, дер. Шатуново, Барнаульский уезд, Томская губерния — 30 октября 1990, Москва) — один из крупных талантливых прозаиков в большом отряде советских писателей — отряде писателей-сибиряков. Член ВКП(б) с 1944 года. Лауреат Государственной премии СССР (1979). Награждён орденом Трудового Красного Знамени и орденом Знак Почёта. Почётный гражданин города Новосибирска.

Об авторе: Коптелов Афанасий Лазаревич

Произведения на сайте:

Коптелов А. Трубка зайсана

Коптелов А.Л. Камень счастья

Кучияк П. и Коптелов А. Николай Улагашев, певец Ойротии

Коптелов А. Улагашев Н. У. и ойротский народный эпос

Коптелов А. Мой друг

Коптелов. Павел Кучияк

Коптелов. А. Чебек Онуков