Кокышев Лазарь Васильевич

- Информация о материале

Из библиографического справочника

Родился 20 октября 1933 года в селе Алтай-Камлак Шебалинского аймака. Окончив областную национальную школу, с 1952 по 1957 год учился в Литературном институте им. А. М. Горького.

Работал редактором Горно-Алтайского отделения Алтайского книжного издательства, ответственным секретарем и консультантом Горно-Алтайского отделения Союза писателей РСФСР, корреспондентом Горно-Алтайского областного радио. Избирался депутатом краевого Совета народных депутатов

Писать начал со школьной скамьи. Первая книга вышла в 1956 году, а всего их у него около тридцати. Он автор первого алтайского романа «Арина», изданного в 1959 году. Роман переведен на русский, казахский и тувинский языки.

Перевел на алтайский язык стихи А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, Р. Бернса и др. поэтов.

Побывал в Румынии, Чехословакии, Англии, Канаде, на острове свободы — Куба.

Член Союза писателей СССР с 1958 года. Умер 7 мая 1975 года.

Произведение на сайте: Кокышев Л. Трубачи

* * *

Чичинов В. Мир уцелел потому, что он смеялся

Особое место в алтайской литературе принадлежит Лазарю Васильевичу Кокышеву, чьи стихи, поэмы, пьесы, проза — составили в алтайской культуре целую эпоху. Он поднял лирическое чувство до романтического пафоса и при этом не отдалился от земли, скорее, наоборот — приблизил алтайскую литературу к природе, жизни повседневной. Гармонию, необходимую человеку в жизни, он искал и находил в реалиях родного края, своей таежной земли.

Я в тайге алтайской пробудился.

Проступал сквозь ветки свет зари.

Горный гребень высился, гордился.

От любви стонали глухари.

Я в тайге алтайской пробудился,

Свежесть рос вдохнул в родном краю,—

Как с другой планеты воротился

Вновь на землю милую свою...

Всегда была, есть и будет существовать поэзия чувств, являющаяся труднопередаваемой категорией восприятия мира. Она вовсе не обязательна для всех, но тот, кто владеет ей, тот действительно поэт, умеющий извлекать из мира поэтическую сущность.

В поэзии Кокышева преобладает романтизм чувства, умного, я бы сказал, чувства. Он сообщает его поэзии образность, музыкальность и зримость. Это надо бы отметить в обобщающем разговоре о нем.

Есть и второе, что необходимо отметить, говоря о Кокышеве. В его художественном мире хорошо и на редкость подробно запечатлена биография его души. Не потому ли центральным, определяющим образом его поэзии является лирический герой, тесно связанный с его поэтическим «я». «Обветрен, смугл стоял я перед вами»... Это стихотворение имеет характерную для Кокышева концовку: «а я человек еще, черт возьми».

Кроме того, уходя из жизни, он оставил нам красочный образ этого мира, в котором жил он сам и его герои: молодые табунщики с веселым взглядом, Каракай, Туба, Арина, Шупфер - Тозыякова, Патей, дед Боргой, Маарка и многие другие.

Творчество поэта несло в себе высший идеал литературы — объективность. Не герой, а человек — вот что главное в его писаниях. Не герой, а живой узнаваемый человек.

...Автор много ездил по стране, по миру, но основных героев он нашел не в поездках, а дома, в себе, в своем любящем сердце. Он не прочь и пофантазировать, но источник фантазии — сама жизнь, ум, интуиция.

Носителем какой поэтической идеи стало его лирическое «я»?

Всегда и везде превыше всего он ставил человека. Уже в начале творческого пути прозвучало программное обещание молодого поэта: «Я поле жизни перейду. Поэтом ли? Но человеком — точно».

Обещание свое он выполнил. В стихотворении «Травке, выросшей около моего крыльца» он написал: «Я — человек, приветствую тебя». Сильный, умиленный человек приветствует весну, жизнь. Он выделался в человека и не случай, но именно это стихотворение является одним из лучших в его творчестве.

В глубинах народного сознания обрел поэт философию изначального единства человека с природой. Отсюда и такое устойчивое внимание к ней, к ее прекрасной жизни.

Близость поэта к родной земле рождена близостью к природе, которая была характерна для предков — кочевых алтайцев — на протяжении веков скотоводческого труда. Будущий поэт с детства впитывал в себя стихию народного быта, фольклора и культуры.

Таковы главные обстоятельства, обусловившие его творческую индивидуальность и тематическую направленность кокышевского творчества, которое можно определить как тему родной земли, человека и образа мира в его душе. Творчество Кокышева — многоголосая вариация на простые и вечные проблемы бытия, такие как жизнь и смерть, добро и зло, счастие и злочастие, любовь и ненависть. Вроде бы пейзажные стихи про закат, окрасивший облака, про загустевший в долине сумрак, про росу, присевшую на траву, но это только начало — дальше все про человека, про людей.

Постой, красавица, постой!

Не торопись к себе на стан.

Давай послушаем с тобой,

О чем в горах кричит куран.

Давай, красавица, вдвоем

Побродим тихо вдоль реки.

Давай цветов с тобой нарвем,

Давай сплетем из них венки.

Запомним далей красоту,

Над пропастью задержим шаг

И на вечернюю звезду

Давай посмотрим просто так.

Снова в основе стихотворения — близость алтайца к праматери — природе. Вместе с тем это уже и мировой опыт, порождающий романтизм раннего Кокышева, который впервые был отмечен известным советским поэтом Владимиром Луговским, а затем неоднократно подхватывался другими исследователями.

Что такое романтизм Кокышева?

Это гиперболические метафоры, некоторая патетика, добрый юмор, всепобеждающая сатира и стремление к идеалу.

Романтизм в его классическом понимании обычно возникает от неудовлетворенности настоящим, от разрыва между мечтой и действительностью. Так оно и было.

Самое время взглянуть на творчество поэта с точки зрения реформ, которые происходят сегодня.

Поэт был полон юношеского максимализма, хотел «торить на дорогах жизни свою широкую борозду», а жизнь властно загоняла его в чуждые ему служебные кабинеты, требуя от него умеренности и аккуратности.

А он был поэт, он не хотел быть таким. Он любил жизнь, влюблялся в женщин, хотел своими руками принять всех новорожденных, он...

Его романтизм начался с ренессансного мироощущения, сказывался в бытовых деталях, а затем ощутимо воплотился в осмыслении революционного процесса в нашей республике и за ее пределами. Чтобы убедиться в этом, достаточно вчитаться в его книги и всмотреться в его героев, представленных в жизненных воплощениях. Один из них — Туба — герой одноименной поэмы. В нем воплощен совершенно новый национальный характер в его новом нетрадиционном звучании, когда надежда растворяется в сатирическом смехе, в революционных проявлениях, носящих общечеловеческий характер. Излюбленный художественный прием поэта в данном произведении — юмор, точнее юмористическая стилизация в духе народного творчества, служащая средством создания комического эффекта.

Оседлал Туба врага,

Снял с ноги своей башмак,

И что было силы по лбу

Каблуком с железкой — шмяк!

Я, по-твоему, дикарь?..

Стилевые особенности кокышевского стиха проявляются в характере самого стиха, своеобразии ритма, метрики, в следовании традициям фольклора и русской классики, в трансформации и неожиданном сочетании различных размеров, строгом реализме с ярко выраженной романтической стилевой окраской, высокой эмоциональной насыщенности образно-выразительных и лексических средств.

Особенности эти характерны как для поэта, так и для других жанровых разновидностей его многообразного творчества.

Анализируя индивидуальный стиль Кокышева мы не можем не отметить обогащение ритмических элементов стиха, музыкальное насыщение метрики, активное употребление новых для алтайской поэзии лексических средств: иноязычные слова (чаще русские), предельное нагнетание напряженности метафор, эпитетов, сравнений и других литературных тропов. Во взаимодействии всех этих средств предстает перед нами яркий, живой красочный мир кокышевской поэзии.

Широкий тематический диапазон творчества, обращение к различным аспектам действительности определили многообразие жанрово-стилевых форм его произведений, язык который восходит к богатейшему алтайскому фольклору.

Стихотворение «Рождение пастуха» перевод которого опубликован в журнале «Сибирские огни», № 11 за 1961 год. В стихотворении рассказывается о том, что «под кедром большим, где тенистая мгла, пастушка рождение сына ждала.»

Чтоб видеть ребенка,

Дневное светило

К закату движение

Остановило.

Чтоб сына принять,

Травянистые долы

Заране

Свои растянули подолы.

Его ожидая,

Таежные птицы

Решили не петь—

В тишине затаиться.

И горам Алтайским суровым

На грудь

Упал гражданин,

Начинающий путь...

«Так в мир необъятный явился пастух»

На склоны,

Где травы не выжжены жаром,

Пастушка водила

Овечью отару,

А зыбку

Весь день на кедровом суку

Лишь ветер-бродяга

Качал на бегу.

Да к ночи о мальчике—

Низко видна—

Заботилась

Старая нянька луна.

И кедры над ним

Вековые шумели—

Сказанья седые

Над мальчиком пели...

Но сыну

Уже колыбель не под стать,

И он над горами

Пытается встать!

И встал,

Ухватившись за ветки руками,

И замер,

Увидев весь мир пред глазами!..

В стихотворении запечатлелся ведущий принцип фольклорной поэтики тех лет — монументальное видение мира и человека, близкое к эстетической категории возвышенного. У других поэтов его чаще выражают прилагательные в превосходных степенях, что девальвирует стоящие за ними образы.

Слог поэта отличает простота и выразительность, разговорность и напевность интонаций, что определяет неповторимость того феноменального явления в алтайской поэзии, которое называется Лазарь Кокышев.

Он и сам в детстве был пастухом — помогал матери пасти овец и... свиней. Нелегкая это была работа. Он рассказал о ней в книге «Дети гор».

Надо научиться правильно воспринимать его — в контексте времени и творческих задач. Да и по природе своей он был не прост, сложным было и его взаимодействие с собой и своим дарованием.

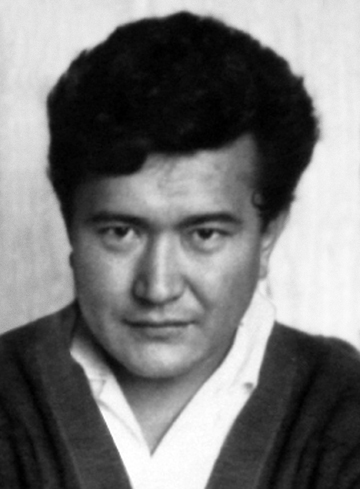

В жизни, как и в творчестве, было два Кокышева. Один восторженный, энергичный, играющий с жизнью человек с удивительно большими, черными, необыкновенно выразительными сияющими глазами и кудрявой шевелюрой, которую он имел обыкновение набриолинивать, чтобы волосы блестели как у Марчелло Мастрояни, которого он обожал...

Этот Лазарь был остроумен, он все схватывал налету, рисовал дружеские шаржи, неумолимо создавал пародии и юмористические сценки.

Вот он на фотографии — этот первый Лазарь.

Второй Кокышев всегда жил в первом. Он был нетороплив, элегичен, задумчив. Многое на него действовало удручающе — разносы на работе, идеологические проработки, случайное окружение, которого всегда было много, бытовые неурядицы, которые вгоняли в разгул... Душа его не принимала идеологический застой, как мог, он всегда пытался освободиться из его тенет. Не он ли диктовал его удивительную, проникнутую глубоким юмором сатиру?

Как не сказать об образности Кокышева, которая зачастую восходит к загадке, развитой ассоциативно до сравнения или метафоры. «Как человек после хороших дел, Буренушка спокойно умирала». Природа стянута тут до уровня бытового жизненного обихода и в то же время она возвышена до некоего условного знака. Природа символически соотнесена с бытом и несет в себе план идеи единства человека с окружающей его жизнью. Все символически и натурально. Как у любимого им Есенина.

Другой источник кокышевской образности — цвет. Образность его картинна, зрительна, живописна.

Сегодня море — цвета бури.

Волна клубится на бегу.

Стоит Мария Фарнатури

На каменистом берегу.

Она стоит, стройна, как тополь,

А за спиной—ряды колонн

Вздымает к облакам Акропль,

Он снова кровью окроплен!

Так реальный мир возвышается до символа, который зачастую приводит к условности и тогда рождается такое стихотворение, как «ночевка в Челушмане».

Образность позднего Кокышева, его поэтика меняется сообразно переменам в его мировидении. В его романтическую поэзию с годами приходит психологизм и острый драматизм. Мечта поэта окончательно столкнулась с реальностью кризиса идеологии и начался сложный процесс вызревания нового художественного сознания. Перед нами уже не романтическая маска, а спокойное лицо героя, искаженное от несовершенства жизни. В итоге перед нами драма несбывшихся надежд, которая никак не отменяет саму радость жизни.

Стихи последних лет жизни обрели более строгий рисунок. Точнее стали метафоры. Уменьшилась броскость образов и патетичность. Новые краски нашлись для природы и жизни.

Я по склону горы одиноко брожу.

Там, внизу, распростерся родной городок.

Сквозь листву золотую туда я гляжу,

Как струится людской муравьиный поток.

Постою, опершись на рябиновый ствол,

Поразмыслю немного над жизнью людей.

Ничего, что от них я на время ушел—

Очень многое нынче отсюда видней.

Люди строят судьбу свою, строят страну,

Люди вечно спешат, люди всюду нужны,

И не часто приходят сюда, в тишину—

Просто нет у них времени для тишины.

Упрекать их — не вправе. А жизнь все летит!

Я иду по траве, по живому ковру.

И невольно душа моя нынче грустит,

Как рябиновый куст на осеннем ветру!

...В последние годы он, действительно, был очень похож на «рябиновый куст на осеннем ветру». У Шукшина в чести была калина красная, а у Кокышева трава, журавли и рябиновый куст. Рябина горькая.

Эдоков В. Его каждый помнит по-своему

Когда умирает человек, хочется запомнить прежде всего его человеческие черты. К плодам трудов его мы всегда можем обратиться и после, а вот человека не стало...

Д. С. Лихачев

Я знал Лазаря еще с шебалинского интерната, а в последние годы его жизни мы общались едва ли не ежедневно. Тем не менее, не могу назвать себя его близким другом как бы мне этого не хотелось. Просто для этого не сложились жизненные обстоятельства: учились мы в разное время и в разных учебных заведениях, да и потом каждый занимался своим делом. Но точек соприкосновения было сколько угодно, не так уж велик наш город как и круг людей, близких по духовным устремлениям.

Впрочем, кроме взаимопонимания, интереса и уважения друг к другу нас сближало еще одно общее увлечение, надо сказать, универсальное для всех уровней общественной и бытовой жизни во времена так называемого застоя. Конечно же, речь идет о явлений, без которого не обходился тогда ни один вид человеческого общения, ни одно общественное мероприятие — от свадеб и именин до научных конференций и партийных съездов. Встречи и расставания, банкеты, приемы, юбилеи, чествования и т. д. нельзя представить без обильных застолий и потому пристрастие к горячительным напиткам было в те годы, можно сказать, явлением общенародным.

Это была наша история и было бы недостойно наводить на нее современный лоск. Недаром кто-то очень точно заметил, что мы не только жертвы застоя, но и его дети...

Поэтому судьба Лазаря, как и судьба всего нашего поколения «шестидесятников», неотделима от своего исторического контекста и, может быть, на этом фоне для потомков станут более понятными многие преждевременные потери, невостребованные таланты, неосуществленные идеи и произведения.

Без такой «увертюры» мне было бы трудно начать свои воспоминания хотя бы в силу убежденности в том, что мы, друзья и товарищи Лазаря, знавшие его не одно десятилетие, должны быть наиболее объективными и стараться избегать мифотворчества — этого непременного спутника воспоминаний. Дело в том, что возможно бессознательно, в объект воспоминаний их автор часто вкладывает свои комплексы. Вольно или невольно он видит то, что хочет, может, а точнее, что ему дано увидеть в силу наследственности, воспитания, наклонностей, профессиональной привычки и даже меры личных амбиций. Другими словами, воспоминания одного человека очень редко дают цельное представление о личности, которая всегда оказывается богаче и многогранней, чем об этом может поведать один очевидец. Каждый запоминает своего героя по своему.

Тем более, что поводов для мифотворчества в жизни Лазаря было хоть отбавляй. Человек неистощимой фантазии, острого ума и искрящегося юмора, он и дня не мог прожить без шутливых розыгрышей, мистификаций и экстравагантных выходок, совершая их не в ущерб своей основной литературной работе, а чем-то даже, на мой взгляд, и во имя ее.

Везде, где бы не появлялся он, подобно Ходже Насреддину, оставлял после себя кучу легенд, анекдотов и небылиц, из которых не все имели место, но, будучи в духе Лазаря, вполне могли быть и на самом деле.

Помню, в конце 1940-х годов в Шебалинской школе ходила по рукам любительская фотография, на которой Лазарь был снят «под Гитлера»: одна рука поднята в фашистском приветствии, другая засунута за борт кителя, вздернутая голова, высокомерный взгляд, нарисованные углем усики под носом, и конечно же, как завершающий мазок,— знаменитый, до глаз, гитлеровский чуб. Образ чаплинского масштаба! Он и сейчас, через полвека, стоит у меня перед глазами. Надо сказать, что в те безумные годы подобные шалости были далеко небезопасными.

Или другой его легендарный номер, с блеском исполненный там же — в Шебалинском интернате. Не то с помощью стакана горячего чая, не то еще каким хитроумным способом, Лазарь зашкалил градусник до предела, закатил глаза и, разведя мыло, стал пускать пену изо рта. Ополоумевшая от страха за его жизнь дежурная воспитательница ударилась в панику и, поскольку в те времена машин «Скорой помощи» не было и в помине, подняла по тревоге старшеклассников, многие из которых были в курсе розыгрыша.

Те, небрежно бросили на байковое одеяло тело своего «больного» товарища и шумной толпой помчались по направлению к больнице, едва поспевая за ретиво мчавшейся впереди грузной воспитательницей. Только у самых дверей лечебного заведения терпение «мнимого больного» истощилось и он вместе с друзьями разразился хохотом. Наставница, конечно, обиделась, но ненадолго. Вообще шутки Лазаря всегда были безобидными и смешными настолько, что не поддаться их юмористическому настрою могли только очень черствые люди.

Некоторые свои «номера» Лазарь долго и тщательно готовил, справедливо считая, что удачный экспромт тем неожиданней и эффектней, чем лучше он продуман и отрепетирован. Надеюсь, что мои соавторы по этой книге припомнят не один подобный случай из репертуара нашего героя, которые, вместе с его литературными миниатюрами и графическими рисунками-шаржами, достаточно полно представят широту его натуры и талант истинного человеколюбия.

Я же не могу не припомнить еще один классический лазаревский шедевр, который слышал не один раз от самого автора. Кстати, рассказчиком и интерпретатором своих же собственных проделок он был и остался непревзойденным.

Так вот, в голодные студенческие годы в Москве ему неожиданно прислали гонорар на кругленькую сумму. Получать его пошли вместе с земляком-сокурсником. Далее рассказывает сам Лазарь:

— Получили, вышли на улицу. Я бегу, он бежит. Я смеюсь, он смеется. Что ни говорю — со всем соглашается. Проходим мимо консерватории, вижу объявление — концерт симфонической музыки, только начался. Я раньше сроду на них не бывал.— Зайдем,— говорю. Он головой кивает. Купили дорогие билеты, зашли в зал, заняли свои места. Сидим, слушаем... Немного погодя осмотрелся, люди вокруг сидят серьезные, внимательные, в такт головой мотают, вроде как соглашаются с дирижером, некоторые и вовсе глаза закрыли, будто спят.

Взглянул на земляка — он сидит прямо, неподвижно, как каменный кезер в Курайской степи, глазом не моргнет, будто музыка его не касается...

В антракте вышли в фойе. Там обычно люди ходят по кругу, обсуждают концерт, впечатлениями делятся — в этом месте хорошо звучит, в другом — хуже... Мы тоже пристроились, пытаюсь друга в разговор втянуть, мол, оркестр-то не так уж и плох... А он на весь зал заявляет:

— Нет, этот симпоний мне совсем не нравится. Пойдем лучше в ресторан! Весь круг остановился, на нас смотрят. Что ж. Пошли в ресторан, у самого от голода в животе урчит.

Но, думаю, потерплю. Пришли в «Прагу», сели за столик. Я с официантом долго и солидно обсуждаю меню. Вежливо по-алтайски спрашиваю земляка — фазана в сметане или уточку в апельсиновом соку закажем? Он от голода совсем терпение потерял:

— Кас, кас, закажи! — говорит.

— А что это? — переспрашиваю учтиво по-русски, будто не понимаю о чем идет речь.

— Гус, гус, говорю, давай! — заорал он так, что официант попятился от стола...

Конечно, мой рассказ не передает и сотой доли комического эффекта ситуации. Надо было слушать самого Лазаря, прирожденного артиста-комика. Жаль, что в свое время никто не догадался записать его на пленку. Совершенно бесподобно он строил диалоги, используя акцент (почему-то кавказский) и виртуозный винегрет из смешанного русско-алтайского словаря. Язык его персонажей выдавал своих носителей с головой, сразу же указывал на его возраст, образование, характер и даже социальное положение.

Коронным номером Лазаря был этюд о приезде Бориса Укачина на родину и его встрече с С. С. Каташом на площади Ленина. Фантастика, сто раз слышал в авторском исполнении и всегда у него находились такие оттенки и интонации, которые придавали сцене новое звучание. Надеюсь, что другие авторы воспоминаний обязательно воспроизведут этот поистине исторический эпизод.

Остановлюсь еще на одном аспекте многогранной личности нашего героя, который в профессиональном плане мне ближе всего. Речь идет о его оригинальных рисунках-шаржах, которые еще при жизни автора имели легендарную популярность, благодаря чему и сохранились в достаточном количестве.

Начну с того, что поэты и писатели всех времен и народов интересовались рисованием. Из наиболее известных этому виду изобразительного искусства отдавали дань Петрарка, Герберт Уэллс, Стефан Малларме, Виктор Гюго, Фридрих Дюрренмат и даже Рабиндранат Тагор, как это не странно покажется. Из русских назовем только Пушкина, Лермонтова и Маяковского. При этом именно шарж-портрет был в литературной среде самым распространенным жанром.

Ни досуге, наверное, можно было бы найти психологическое обоснование этому феномену, но в любом случае в основе рассуждения лежал бы тот факт, что письменность вообще начиналась с рисунка и что почерк или любую другую подпись люди оценивают прежде всего с эстетической точки зрения: если почерк небрежный, то это «каракули», «как курица лапой», если хотят похвалить, то говорят — «пишет, как рисует», или еще что-нибудь в таком же роде. Кстати, почерк у самого Лазаря был поистине замечательным.

Интерес к рисованию появился у него очень рано, тому есть масса свидетелей. Но, как можно предположить сейчас, в юные годы ему не представилась возможность проявить и усовершенствовать свой дар и поэтому его творческий импульс нашел выход в искусстве слова, где возможность самовыражения в какой-то момент оказалась более доступной.

Талантливый человек талантлив во всем и Лазарь очень скоро самоутвердился на поэтическом поприще, но наблюдательность, острый глаз, редкая способность увидеть проявление внутренних качеств человека в его внешнем облике остались. И стали реализовываться в шаржах.

Его графический репертуар достаточно разнообразен, но как и у всякого художника одни образы удавались лучше, другие хуже, но определенный круг, если можно так выразиться, любимых персонажей у него получался всегда. Некоторые «портреты» своих друзей он довел до совершенства, до графической формулы, когда ни прибавить — ни убавить (Аржан Адаров, Борис Укачин, Паслей Самык, Сазон Суразаков, Владимир Яценко и др.). Он умел увидеть в человеке самое главное, его моральный и физический стержень и не его вина, если у кого-то такого стержня не оказалось…

Из общего количества лазаревских рисунков едва ли не четвертая часть посвящена Владимиру Яценко, журналисту, ныне покойному. По своему внешнему облику, природной доброте и простодушию, доходящему до наивности, Владимир чем-то напоминал бравого солдата Швейка. Когда-то Лазарь переводил книгу Чапека и полюбил ее главного героя, по крайней мере частенько цитировал его знаменитые афоризмы. И вот он нашел прообраз своего литературного героя в жизни и как тут не пошутить, не повеселиться, тем более, что местный «Швейк» относился к рисункам весьма благосклонно и даже, кажется, собирал их.

При желании из лазаревских рисунков, по примеру комиксов, можно было бы составить целую биографию Яценко. Жаль только, что большая часть их не предназначалась для публикации, как впрочем, и многие другие рисунки.

Завершая свои краткие и, как мне кажется, весьма ограниченные свидетельства о жизни замечательного жизнелюба и художника, остановлюсь еще на одной редкой особенности его дарования, которая наиболее отчетливо проявилась в главном деле его жизни — литературном творчестве. Речь идет об экологической связи его поэзии с родной природой, о географии его души и творчества. Конечно же, истоки и границы его искусства заключены в Горном Алтае, и только в нем, хотя он писал стихи о разных краях и странах.

Но, в отличие от многих других художников (слова, цвета, звука), Лазарь Кокышев, черпая материал в родной этнической среде, не замыкался в национальных рамках, а видел в ней отражение общечеловеческих проблем, духовных поисков, самопознания и самоопределения. Именно в этом, на мой взгляд, заключается главный назидательный урок его жизни и творчества.

Идут года, время стирает «случайные черты» и бытовые частности. Перед потомками, как из тумана, постепенно вырисовывается чистый и ясный образ алтайского поэта, который, подобно своему великому русскому предшественнику, мог сказать о себе: «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в свой жестокий век восславил я свободу, и милость к павшим призывал».

Каташ С. С. Вспоминая Лазаря

Лазарь Васильевич Кокышев — Человек литературы в полном смысле этого слова.

Отмечая 55-летие со дня рождения писателя, мы, два литературоведа, я и Валерий Иванович Чичинов, выступили в журнале «Сибирские огни» № 11 за 1988 год со статьей, которая так и была названа — «Человек литературы» — и была посвящена творчеству Л. В. Кокышева.

В самом деле, у Человека литературы просматриваются две биографии. Одна та, что изложена в анкете, а вторая не имеет порой точных дат.

Это, как правило, биография таланта, гражданской и творческой зрелости, его видения окружающей деятельности, а также героев книг, которые так или иначе связаны с именем Человека литературы. Короче говоря, вторая биография писателя — это его творчество, его талант, проявившийся во всех ипостасях. И очень похвально, что наше издательство совместно с Союзом писателей и Фондом Культуры решили показать в этой книге Л. В. Кокышева, как искрометного юмориста, художника-шаржиста и сатирика.

... В 1950 году я работал главным редактором областного национального издательства. Однажды директор издательства предложил мне поехать в районы области с целью поиска молодых авторов. Признаюсь, что моя «поисковая миссия» была успешной: я познакомился с Л. Кокышевым. Это было весной 1950 года. Выступая с лекцией перед учащимися Шебалинской школы, я в конце своего выступления обратился к своим слушателям с вопросом: — Есть ли среди учащихся пишущие, начинающие поэты? Таковые были, и среди них оказался смуглый красивый юноша с пышной кудрявой шевелюрой и очень выразительными, несколько задумчивыми глазами. Он держался в сторонке, стараясь скрыть свое смущение за стихи, которые были в ученической тетради, написанные жирным и четким почерком...

Я заинтересовался и обратился к пареньку с вопросом:

— Василий Кокышев тебе, случайно, не родственник?

— Он мой отец,— услышал я неожиданный ответ.

— Слушай, друг, так я хорошо знаю твоего отца! Он мне доводится зятем! — с нескрываемым волнением воскликнул я и протянул ему руку.

— Как тебя звать?

— Лазарь,— ответил мой собеседник басовитым голосом.

На самом деле, отец Лазаря, Василий Кокышев, до войны работал секретарем Улаганского райкома комсомола и был женат на моей сестре и погиб на фронте...

Чтобы не придавать нашему разговору минорного настроения и не травмировать его воспоминаниями о погибшем отце, я незаметно переключился на разговор об алтайской литературе, поэзии. Лазарь доверительно показал тетрадь со своими «сочинениями». Беседа наша завершилась тем, что я пообещал ему оказать содействие в переводе в областную национальную школу, а после того, как он получит среднее образование, в поступлении в институт. В заключение разговора посоветовал ему как можно больше читать и продолжать свои литературные опыты.

Так было сделано «открытие» будущего одаренного писателя. Года через два вместе с А. Адаровым и Э. Палкиным Лазарь был направлен в Московский литературный институт имени А. М. Горького. Учась в институте, наши посланцы в течение всех лет пребывания в Москве вели переписку с издательством и областным управлением культуры, куда я был переведен на работу. Ребята присылали свои рукописи. Я читал их первые, литературные опыты, испытывая нескрываемое чувство радости, что из них получатся настоящие писатели. После литературного института, как говорится, сполна раскрылся талант Л. Кокышева, А. Адарова, Э. Палкина. Вскоре они были приняты в Союз советских писателей.

С тех пор, как на литературном небосклоне появилось имя Л. Кокышева, прошло не так уж много времени. Но его имя навсегда останется в истории алтайской литературы. За сравнительно небольшой срок им свершено много. Только беглый перечень его произведений достигает десятков книг. Ежегодно автор создавал что-то новое — поэтический сборник или повесть, роман или пьесу. Не всякому под силу такой титанический литературный труд.

Творчество начинающих авторов тех далеких пятидесятых годов в центре внимания издательства, управления культуры и научно-исследовательского института ИЯЛ. Автор этих строк в те годы, насыщенной литературной жизни, лично, контактировал с молодыми литераторами. В 1953 году будучи заведующим сектора литературы научно-исследовательского института, я старался привлекать молодых авторов к литературно-творческой работе,— выступлениям в лектории «Люби и знай Горный Алтай», который в то время был организован при НИИИЯЛ. Писатели были частыми гостями заведений города. Молодые литераторы выезжали на встречи с тружениками села в самые отдаленные населенные пункты автономной области.

Когда «талантливая тройка» (Лазарь, Эркемен, Аржан) училась в литинституте, мне доводилось встречаться с ними и в Москве. Об их студенческих годах подробно поведал Аржан Адаров в своей повести «Окно в большой мир», правда, с некоторыми домыслами о моей персоне... Но это между прочим. Сейчас же мне хочется рассказать читателям об участии всех трех студентов литинститута в научной экспедиции НИИИЯЛ по сбору фольклорных, языковых, этнографических и исторических материалов алтайского племени теленгитов Улаганского района. Эта экспедиция состоялась летом 1956 года.

История этой экспедиции такова. В том году, будучи аспирантом Академии наук Казахстана, я собирал фольклорный материал для своей диссертационной работы. Узнав об экспедиции научно-исследовательского института ИЯЛ в Улаганский район, я, с любезного согласия директора института Т. М. Тощаковой, примкнул к этой экспедиции в составе которой были языковед Н. А. Кучигашева, историк П. Е. Тадыев, фольклористы С. С. Суразаков, Т. С. Тюхтенев. Кроме нас в состав экспедиции были включены молодые литераторы и журналисты А. Адаров, Л. Кокышев, Э. Палкин, В. Тадыкин, С. Токачаков.

Институт арендовал в автороте грузовую машину с будкой, напоминающей милицейские спецмашины, именуемые в народе «черный ворон» с отверстием на крыше будки, откуда видно только небо... В Улаган в то время можно было добраться только на грузовой машине-вездеходе. Вот мы и испытали все это «удовольствие» и были одними из первопроходцев. Сейчас подобное путешествие было бы просто невозможным... А в то же время мы были молодыми и никто не роптал на неудобства. Нас трясло и мотало в этой «душегубке», мы задыхались от пыли. По своему внешнему облику мы были похожи на шахтеров только что поднявшихся на поверхность из забоя.

Первый день пребывания в Улагане ознаменовался «историческим» футбольным матчем участников экспедиции со сборной командой Улагана, составленной в основном из учащихся средней школы. Тренером этой команды и инициатором этой товарищеской встречи был наш коллега по Московскому пединституту — ныне покойный Карп Степанович Тюков. Кстати, когда Карп Степанович в ознаменование нашего прибытия сделал предложение сыграть товарищеский матч, никто из участников экспедиции не возразил. Все мужчины, члены экспедиции, как ни странно, выдали себя за футболистов...

Лазарь, например, заявил, что он выступал в роли хавбека в сборной литературного института. По крайней мере все утверждали, что с улаганской командой можно справиться запросто... Капитаном команды назначили Лазаря. Нас набралось 9 игроков, а надо 11. Тогда Лазарь предложил в ворота поставить меня... Дескать вратарю при такой команде просто нечего делать... Они постараются не допустить, как выразился Павел Егорович Тадыев, эту шрапнель близко к нашим воротам... Пришлось подчиниться воле большинства.

В детстве я играл в футбол, но в воротах стоять не приходилось. Это был мой первый дебют. Лазарь совершенно уверенно заявил, что при таких опытных защитниках, мне нечего волноваться. Он, как капитан, поставил в защиту Сазона, Павла, а место центрального защитника занял сам. Я, как Антон Кандидов, натянул фуражку набекрень и надел перчатки. Разумеется, матч этот мы позорно проиграли с разгромом 9:0. Настроение было весьма прискорбное. Склонив головы и не глядя друг-другу в глаза, мы уходили со стадиона.

Чтобы не попадаться на глаза публики райцентра, мы срочно выехали в Балыктуюл, что в 15 км от Улагана. Там я когда-то учился в семилетней школе и там у меня было много соклассников и друзей. Мне поручили созвониться с парторгом колхоза — моим другом Арсентием Васильевичем Санаа о намерении нашей экспедиции. Парторга не оказалось в конторе. Со мной разговаривал счетовод колхоза и я продиктовал ему текст объявления, которое должно быть вывешено в самом людном месте села. Текст был таков: «Сегодня, в 8 часов вечера в клубе состоится встреча с алтайскими писателями и учеными, а также будет прочитана лекция о международном положении». Далее были названы фамилии гостей, которые приедут на встречу.

В числе занятых в первой части вечера были директор института Т. М. Тощакова, П. Е. Тадыев, Н. А. Кучигашева и я, как лектор. Мы поехали первыми. Село было безлюдным. Изредка из подворотен с лаем выбегали собаки и после недолгой погони лениво возвращались обратно. Подъезжаем к конторе колхоза. Никаких объявлений о предстоящей встрече на дверях конторы и клуба нет. Я чувствовал себя весьма неловко. Время приближалось к 8 часам, а в клубе ни души, к тому же на дверях клуба замок.

Я попросил счетовода разыскать Арсентия Васильевича. Адыкаев сел в нашу машину и поехал на квартиру к парторгу. Наконец, машина возвращается. Из нее выходит улыбающийся Санаа. Он прежде всего направился ко мне для дружеских рукопожатий и объятий, но, заметив на моем лице озабоченность, спросил, чем я расстроен? Я ответил, что мне стыдно перед участниками экспедиции, которым я пообещал необычно теплый прием в Балыктуюле, где прошло мое босоногое детство и где народ отличается приветливостью и гостеприимством. Арсений Васильевич с присущей ему добротой успокоил меня, сказав, что народ будет и прием тоже...

Подошедшим к конторе колхозникам он приказал собирать народ. Вдруг неожиданно раздался раздирающий душу крик, буквально оглушивший стоящих на крыльце конторы людей. Мы, как говорят, опешили. Оказывается, здесь так принято созывать людей при помощи глашатая, без всяких красочных афиш и объявлений... Причем, свой крик и вой глашатай сопровождал неудобоваримыми словами в адрес тех жителей села, которые пассивно относятся к общественным мероприятиям, не ходят на лекции, часто выпивают... На этот раз глашатай использовал интригующий прием: что де из области прибыли «хромой электрик обкома, в прошлом житель Балыктуюла, бывший хулиган Каташ, который очень возмущается тем, что вы не собрались...

— Каташ требует немедленно собрать народ. Срочно собирайтесь! Сходитесь!.. Выручайте своих руководителей!..

Такой метод созыва сработал. Голос глашатая был услышан даже на окраине затихшего села и народ валом повалил в клуб. В клубе, как и везде в наших сельских клубах, не хватало скамеек, и те, кто остался без места, устраивались на полу, не оставляя прохода... В течение каких-то 20-ти минут клуб был заполнен до отказа. Пора начинать встречу. Я быстро набросал программу и передал Арсентию Васильевичу. Он пригласил докладчиков в президиум, постучал по графину и предоставил слово руководителю экспедиции, директору института Тощаковой Т. М., при этом исказив ее фамилию, что вызвало бурную реакцию зала, недоумение со стороны женской части аудитории...

Руководитель экспедиции не стала распространяться о целях и задачах экспедиции, сказав, что все организационные вопросы будет решать с руководством колхоза завтра... Вот и все. Ее выступление мы планировали на 20 минут, а она закончила за 3—4 минуты. Тогда председательствующий предоставил слово П. Е. Тадыеву, назвав его действительным членом несуществующей Казанской академии, участником раскопок Пазырыкских курганов, проводившихся под руководством академика С. И. Руденко. А. В. Санаа попросил рассказать подробно об этих археологических памятниках, но автор отказался это сделать, мотивируя свой отказ тем, что для восприятия научного доклада данная аудитория не подготовлена и тратить время попусту не следует. Опять экономия времени. Тогда Санаа предоставляет слово следующему оратору — зав. сектором языкознания НИИИЯЛ кандидату филологических наук Н. А. Кучигашевой. Надежда Александровна с присущим ей юмором заявила, что не собирается здесь выступать с лекцией, а намерена выполнить свою экспедиционную задачу по сбору и записи языковых материалов теленгитского диалекта путем посещения каждой юрты... Бравурно рассмеялась и — села...

Что делать? Наступила моя очередь выходить на арену. Три предыдущих оратора закончили свои выступления в течение 10 минут! Мне было отведено на лекцию о международном положении в пределах часа, а я говорил около двух часов, потому что участников второй части вечера — писателей все еще не было.

После международного обзора я перешел к рассказу о новостях Горного Алтая, и, вдруг в дверях клуба увидел фигуру Кокышева. Я поманил жестом. Мол иди сюда. Он как-то странно стал протискиваться мимо сидящих на полу колхозников, потом на мгновение потерял равновесие и, пытаясь устоять, нечаянно наступил сидящей женщине на ноги. Та громко вскрикнула, взмахнула руками и выразила свое неудовольствие такими словами: «Ой, ой, ой! Этот кудрявый парень оказывается под хмельком!..»

Лазарь с извинением, покачивая головой так, что его пышная шевелюра стала дыбом, продолжал пробираться к сцене. Поднявшись наконец на сцену он сделал артистический поклон в сторону зрителей и уселся за стол президиума. Я вынужден был на время прервать лекцию. Отозвал Лазаря за сцену, в подсобное помещение типа кинобудки, стал с возмущением допытываться — где остальные? Он покачивая головой и не переставая улыбаться, показал рукой на окно. Я растворил окно и увидел кавалькаду — отряд «кавалеристов», едва держащихся в седлах...

«Батюшки! Ребята! Пожалуйста, поезжайте не спешиваясь к речке. Искупайтесь! А я тем временем сделаю еще один круг вокруг света... Минут через тридцать возвращайтесь.»

Мое компромиссное предложение «всадниками» было одобрено. После этого я, как ни в чем небывало, продолжал свое выступление. Ответил на многочисленные вопросы. И вот через полчаса в клуб, под аплодисменты присутствующих, гурьбой ворвались участники 2-ой части вечера, посвежевшие и чистые после купания в горной речушке. Литературная часть вечера удалась на славу. Каждое выступление поэтов принималось рукоплесканием. Особый успех выпал на долю Лазаря. И это понятно. Он обвораживал публику своим обаянием и остроумием. Помню, Лазарь тогда с вдохновением читал отрывки из своей поэмы «Туба».

Публика была в восторге. На вторую часть вечера ушло около 3-х часов. Встреча закончилась глубокой ночью. Народ долго не расходился. Лазарь был по достоинству оценен и тесным кольцом своих почитателей.

Он был на первом плане.

Источник:

Улыбка поэта: Сборник стихов и пародий.— Горно-Алтайск: Книжное издательство «Юч-Сюмер» Республики Алтай, 1993.— 128 с.

Материал подготовил Е. Гаврилов, 28 октября 2015 года.