Памятник стремени

- Информация о материале

Памятник стремени — скульптурная композиция в урочище Кур-Кечу Онгудайского района.

Туристское значение

Рядом со скульптурой находится поле, где традиционно проводят конноспортивные соревнования — кок-бору, скачки.

В 330 метрах на восток от памятника находится большой курган. К северу, на расстоянии 1,3 километра — знаменитый Ильгуменский порог.

Ещё одна достопримечательность, дальше по Чуйскому тракту на расстоянии 3,4 километра — бом Кур-Кечу.

Как добраться

На 681 километре Чуйского тракта находится необорудованный съезд влево в поле. Если вам позволяет ваш автомобиль, необходимо по этой колее проехать на восток 170 метров. Как вариант — проехать за километровым указателем ещё 130 метров и пройтись пешком 110 метров по полю.

Ещё один способ. На 680,6 километре свернуть влево на дорогу, ведущую к порогу Ильгумень. Через 400 метров свернуть вправо на восточный край ипподрома и проехать ещё 600 метров. Далее пройтись через игровое поле 90 метров на запад.

Описание

Идея, организация, финансирование проекта — кандидат филологических наук Василий Петрович Ойношев. Автор и исполнитель — Евгений Идеев. Высота памятника около 3 метра, вес — примерно 300 кг.

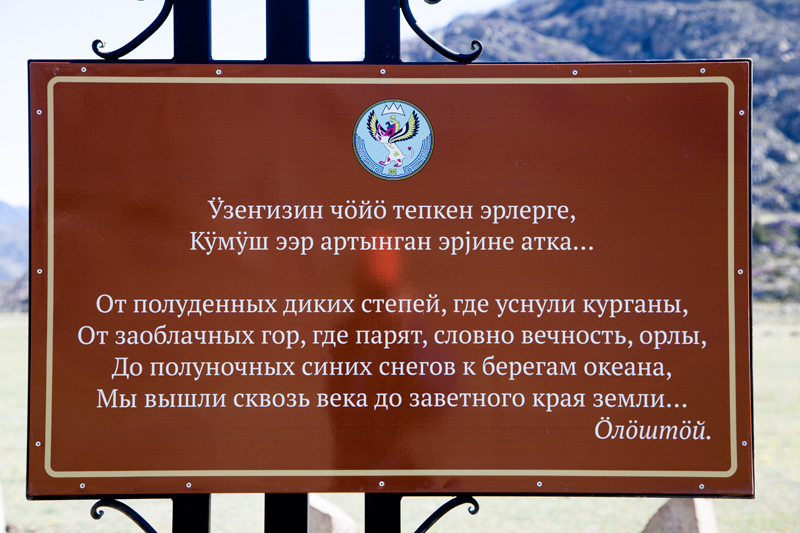

На памятном знаке высечены строки из стихотворения алтайского поэта Алексея Тадинова «Кто стал на стремя, тому посвящается это».

История

Очень много на Алтае легенд, связанных с вторжением на алтайскую землю различных завоевателей —джунгаров, цинского Китая, ойратов, «мунгалов», тувинцев и др. племен. В легендах народ прославляет народное ополчение и поэтому широко известны алтайцам имена героев этих битв.

Когда В.П. Ойношев задумался о создании памятника, он решил посвятить его народному ополчению и сделать собирательный образ героя, периода восхождения алтайцев в состав России. Памятник хотел выполнить по-крупному и приурочить его к 250-летию вхождения Горного Алтая в состав России.

И конечно же, необходимо было делать памятник коню. Конь у алтайцев (да и не только у них!) — универсальный образ, благородное животное, первый друг и советник богатырей.

К сожалению, идею В.П. Ойношева никто не поддержал…

Для создания памятника финансовые возможности у него были очень скудные. Задача, которую необходимо было решить — собрать воедино все идеи и сделать очень дёшево проект. Василий Петрович решил, что это будет лишь один символический предмет…

Историки говорят, что стремя придумали где-то в Центральной Азии. Это наиболее предполагаемое место его появления. Но это только предположение.

С изобретением стремени боевая мощь конницы резко возрасла. Завоевательные походы, рождение эпоса, возможно, великое переселение народов — это всё было потом. Стременем можно отразить целую эпоху кочевников, героев. Кроме того, стремя – неотъемлемый атрибут коня.

И выбор пал на стремя… Что-то другое сложно придумать.

Вначале была идея сделать стремя большим, сложенным из камней. Но нужны были большие деньги, которых найти не удалось. Пришлось от этого направления отказаться.

И В.П. Ойношев начал искать мастеров. У него сложились очень хорошие отношения с купчегеньскими умельцами . Когда он обратился к ним с вопросом: «Кто может это сделать?», ему сказали, что в Курате есть свободный парень, который может эту идею реализовать.

Василий Ойношев: «Я поехал к нему и рассказал о своих планах. Он обещал подумать и нарисовать. Я попросил сделать эскизы не в плоскости, а в объёме.

На Алтае самая выдающаяся коллекция стремян есть у Аржана Кухаева в Онгудае. Я сказал об этом Идееву, посоветовал, чтобы он её посмотрел и что-то придумал».

Евгений Идеев: «Когда Василий Петрович предложил идею памятника, самое сложное было сделать эскиз, найти нужный рисунок, создать собирательный образ для всех стремян.

У моего друга Аржана Кухаева большая коллекция стремян. И старинных, и современных. Это и отлитые образы китайских драконов, и звериный стиль тюркских племён.

Придумал голову волка. Решил, что обязательно он должен быть сверху. Волк — наиболее почитаемый зверь тюркских народов. Образ обсуждал со многими людьми в Онгудайском районе.

— Можно. Нормально. Хорошо».

Василий Ойношев: «Приезжаю к нему. Он уже нарисовал памятник в объёме, придумал нюансы. Предложил голову волка и мне понравилось. Волк связан с тюркскими легендами. Согласился».

Евгений Идеев: «Узоры на стремени больше для того, чтобы заполнилась пустота, чтобы было красиво. Смысла особого в них нет.

На эскиз ушло около четырёх месяцев. Показывал Петровичу — отправлял через электронку. Он заезжал, смотрел — подойдёт, не подойдёт. Большей частью все вопросы решали с ним.

Ковка особых трудностей не вызывала. То, что по металлу — было наработано, сложностей никаких...

С Петровичем искали место где поставить. В конечном итоге пришли к тому месту, где сейчас стоит. Рядом проходят соревнования по кок-бору. Чтобы видел народ и там рядом курганы.

Я считаю, что всё удалось. То, что хотел сделать, сделал. А когда поставили на подиум, всё встало на свои места. От заказа до открытия прошло около полутора лет...».

Василий Ойношев: «А дальше встал вопрос – где поставить? Я предполагал поначалу установить на слиянии Чуи и Катуни. На высоте, на горе. Там бы он смотрелся. Рядом планировал поставить большую коновязь. Одиночный памятник смотрится хуже, чем когда рядом что-то установлено. Если сделать коновязь в два раза выше, то смотрелось бы по-другому.

Посмотрел на место, подумал. Любой там может его свалить…

А тут купчегеньские ребята предложили: «Давайте установим в Кур-Кечу, там, где мы проводим «кок-бору», праздники. И хотя я предполагал, что он затеряется, так как поле большое по сравнению с памятником, пошёл на это потому, что купчегенцы обещали мне помочь сделать комплекс.

И они мне начали помогать! Глава Купчегеньского сельского поселения Владимир Павлович Мандаев и четыре-пять энтузиастов. Пара человек поехала из Горно-Алтайска.

Наняли кран, привезли камней, так как на том месте, где собирались возводить комплекс, нормальных камней не было. Поехали в Большой Яломан. Купчегенцы знают места. Привезли, поставили камни.

Основу, камни, на которых стоит памятник — всё придумали купчегеньские ребята. Я хотел по-другому. Местные мастера предложили выставить камни в форме подковы, полукругом.

А подкова — часть конского снаряжения не только у алтайцев, но и у русских.

Памятник поставили на четыре камня, на четыре опоры, что несёт тоже определённый символический смысл.

Сделали нормальное открытие. Не знаю, как долго он будет стоять».

Серемей Кунанаков, мастер: «Мы устанавливали всей нашей мастерской. Все мастера участвовали. Искали, возили камни. Участвовал Владимир Павлович Мандаев, Василий Петрович Ойношев.

Стремя – это прогресс. Когда без стремени, на лошади нет упора. Всё началось с этой мобильности всадника. Работа с лошадью облегчилась в то время, когда придумали стремя.

Как же без стремени? И копьеносец, и шашкой рубить было неудобно. Можно сказать, что это технологический прорыв того времени.

Первое стремя на Алтае нашли именно в нашем сельском поселении. В Кур-Кечу. Плоские пластинчатые стремена».

Василий Ойношев: «Это не первое стремя. Находили их до этого и в других местах. Я бы не осмелился сказать, что оно первое.

Курган, который находится рядом — очень большой. Типа керексура, могильник. В тех местах он самый большой, очень интересный. Раскопан только посередине. А надо копать весь.

И вообще в этом районе много памятников. Перемешаны скифские и тюркские эпохи. Там и руническую надпись находили».

13 июня 2017 года состоялось открытие памятника.

© Е. Гаврилов, 17 мая 2019 года. Особая благодарность за помощь в подготовке материала В.П. Ойношеву и Е. Идееву, С.Кунанакову. Ссылка на сайт обязательна!